本屋をめぐる冒険#1|広島市で考えた、本屋の「自由」と「歴史」のこと【全3回】

STANDARD BOOKSTOREの中川和彦さんと広島各地の本屋を巡る連載。第1回は、「本と自由」と「アカデミイ書店」を訪ねました。同じ広島市内にある古書店でありながらながら、まったくタイプの異なる二軒を取材しながら、「本と本屋」のこれからを考えます。

1961年、大阪府生まれ。1987年、父親が経営していた、百貨店の書籍売場を運営する会社を25歳で、引き継ぐ。2006年、「本屋ですが、ベストセラーはおいてません。」をキャッチフレーズに、雑貨販売やカフェを併設した『STANDARD BOOKSTORE(スタンダードブックストア)』を心斎橋にオープン。2020年、天王寺に移転。2023年6月に店舗を閉じ、現在新しい店のあり方を模索中。

「DoboX」で地形を見る

最近、街で本屋を見かけなくなった。

そんな声を耳にするようになって、もう随分とたった気がします。自分自身のことを振り返ってみても、本屋さんで紙の本を手にとる機会は、いつの間にか少なくなってきました。

一方で、「独立系書店」と呼ばれる小さな本屋が、少しずつ増えてきていることも事実です。

全国各地で開催されている文学作品の展示即売会「文学フリマ」も大盛況。広島でも、たとえばRegridで紹介した『ニューHOPE』のように、独自の視点と美意識を持った“つくり手”たちが、少しずつその存在感を広げつつあります。

もしかすると、街と本屋、本と私たちの関係性は、大きな転換点を迎えつつあるのかもしれません。

だからこそ、新刊書店・古書店・独立系書店という枠組みを超えて、「広島の本屋のいま」を見つめ直すことには、きっと大きな意味があるのではないか。そんな思いから、この連載はスタートしました。

本屋巡りの“よき同行者”としてお招きしたのが、2006年から2023年まで大阪でSTANDARD BOOKSTOREを営んできた中川和彦さんです。

独立系書店の先駆けでもあり、いまも本にまつわるさまざまな活動を続ける中川さんとともに、広島各地の本屋を訪ね歩きながら、「本と本屋のこれから」について、一緒に考えてみたいと思います。

儲からなくても、飲み過ぎちゃっても。それでもいい「自由」がある

中川さんと待ち合わせたのはJR横川駅。時間ちょうどに、中川さんが小走りでやってきました。

中川さん:いやあ、すんません。近所によさげなお好み焼き屋さんがあってね。腹ごしらえしてたら、遅くなってしまいました。

実は中川さんとお会いするのは、今日がはじめて。「名物書店の店主」という肩書きに、ちょっと身構えていたのですが、このひと言でふっと肩の力が抜けたような気がします。

中川さん:それにしても今日は暑いねえ。

この日は30度を超える炎天下。日射しを避けるように横川駅の高架下を抜け、静かな路地へと足を踏み入れると、「本と自由」と書かれた小さな看板が、ぽつんと立っています。

中川さん:まだ開店準備中かな?

お店の前でそんな話しをしていると、「本と自由」の店長、青山さんが出迎えてくれました。

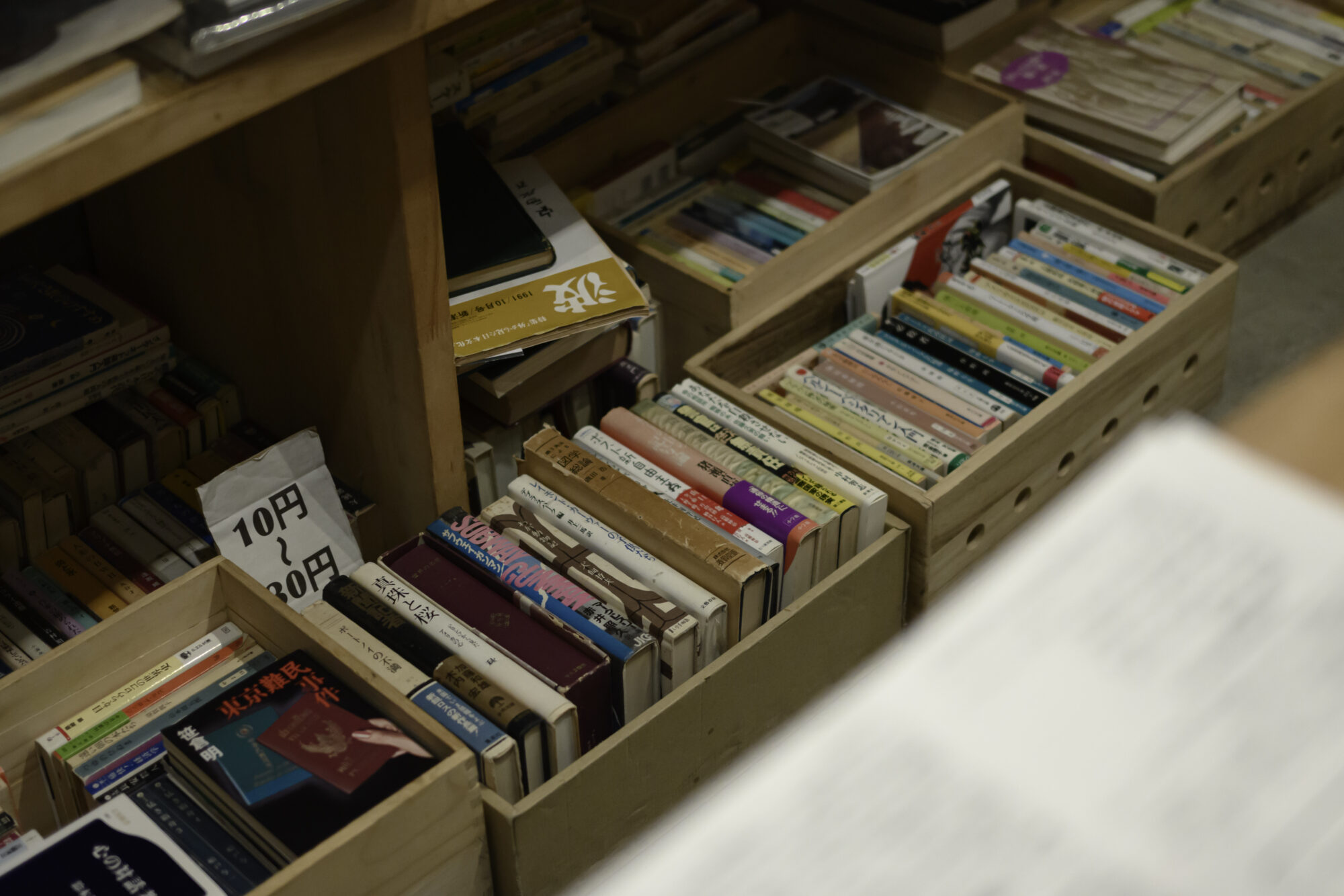

「本と自由」は2013年にオープンした古書店。どこか屋根裏部屋のような雰囲気の店内には、人文書からアメリカン・コミックスまで、さまざまなジャンルの古本がところせましと並びます。

中川さん:取り扱っているのは、古書だけですか?

青山さん:ちょろっと新刊もあるんですけど、基本は古書ですね。

中川さん:いま、新刊は儲からへんからね。

青山さん:そうですねぇ……。広島市内には新刊を扱う独立系書店で、もう長いこと営業されているお店もありますけど、やっぱり何かプラスアルファがないと難しいのかな、と個人的には思ってます。

中川さん:だからこうやってバースペースもあるんやね。

お店の奥に据えられたカウンターの後ろには、ウイスキーやラムの瓶がずらり。黒板にはカクテルやフードメニューがびっしり書き込まれています。

中川さん:14時にオープンしたら、すぐに飲めるんですか?

青山さん:うん、飲めますよ。今日みたいな日は昼から飲みに来る人はあんまりいないですけどね。暑すぎて、そもそも人が歩いてないから(笑)。まあでも、これで儲けようっていうわけじゃないので、なんとか続けていけたらいいなって感じです。

中川さん:僕も「古本屋台」っていって、古本と酒を売る屋台をやってるんですよ。でもやっぱり、自分も飲んじゃうからぜんぜん儲からへん(笑)。

理由なんかなくたって、いつの間にか僕らは「本屋」になっていた

カウンター越しに言葉を重ねるなかで、話題はお互いに本屋をはじめた頃の話に。ふたりはそれぞれ、どのような道をたどって「本屋」という仕事に巡り会ったのでしょうか。

中川さん:先に言っちゃうと、おれが本屋をはじめた理由って、何にもないからね。ただ、親父が小さな出版取次会社に勤めていて。そのつながりもあって、親父は会社を辞めて、デパートのなかで本屋をはじめたんですよ。でも、それからすぐに癌で死んじゃって。「勘弁してくれよ」と思いながらも、しゃあないから後を継いだ感じです。

青山さん:ああ、そうだったんですね。僕もやっぱりたいした理由はなくて。大学を7年かけて卒業したんですけど、就職活動も全然しないで、ぷらぷらしてたんです。それでたまたま、廣文館っていう本屋が求人を出しているのを見かけて。

中川さん:えっ! 廣文館!! 社長としょっちゅう飲んでましたよ。

青山さん:僕も社長から中川さんの話は聞いたことがあって。独立するちょっと前にも「STANDARD BOOKSTOREで修行してこいや」と言われたりしてました。

中川さん:ええ加減なこと言うとるね(笑)。いやあ、そうですか。

青山さん:それで独立したはいいものの、物件がなかなか見つからなくて。ここはほんとにネットでたまたま見つけたんです。割合に広くて、家賃はほどほど。何より近くに「横川シネマ」という映画館もあるから、ちょっと文化的というか、古本屋をはじめるには、ちょうどいい場所かなと思ったんです。

中川さん:お店をはじめるにあたって、何かこだわりみたいなものは?

青山さん:うーん、そんなたいそうなものはないんですよね。なるようになってきただけ、というか。古本屋をはじめると決めたときも「なんとか生きていけたらいいな」ぐらいの感じだったので。

中川さん:でも、それでもう12年でしょう。めっちゃすごいじゃないですか。

何にも買わなくたっていい。それも許されるのが本屋だから

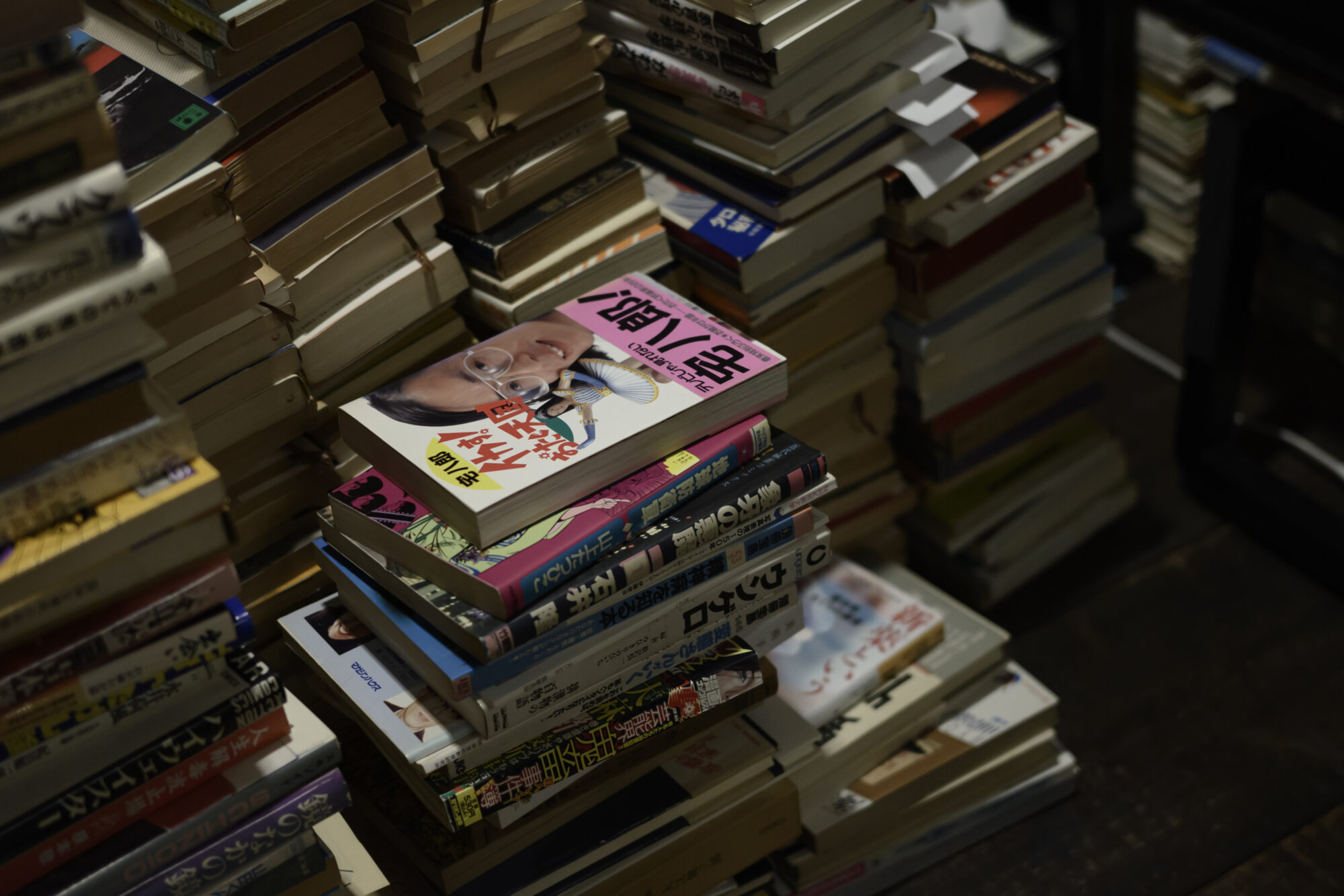

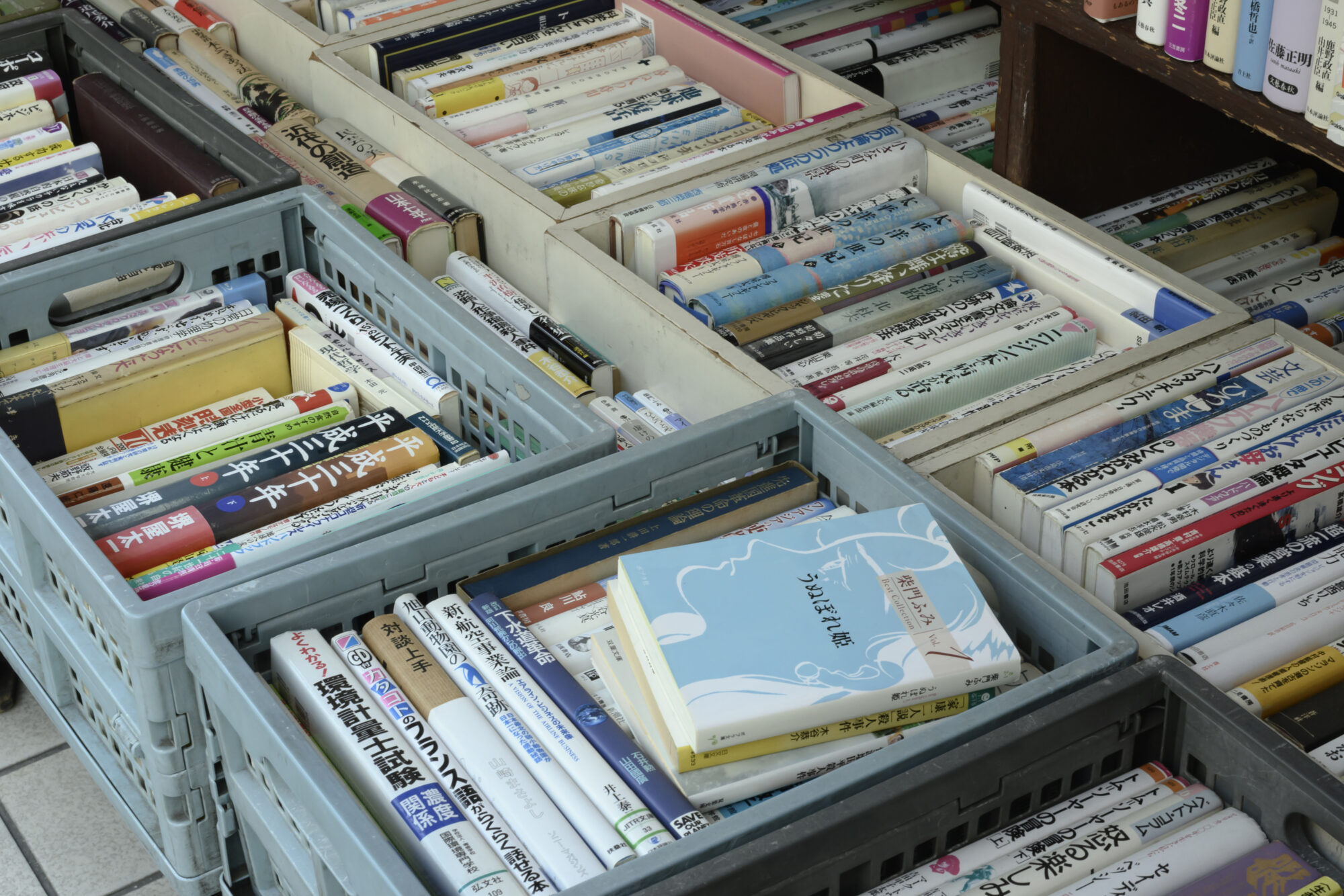

ふたりが話しをしている横で、編集部は店内を撮影させてもらいました。本棚以外にも、まだ値付けされていない古書が山積みになっています。

中川さん:そういえば、仕入れはどうしているんですか?

青山さん:買い取りが多いですね。市内の人のお宅に直接伺うかたちで。最近は特に買い取りの依頼が多かったので、ちょっと処理が追いついていないんですけど。

中川さん:値付けは大変でしょう。そりゃ追いつかんわ。

青山さん:バー営業をしていてお酒を飲み出すと、なんもできなくなっちゃうんで、なかなか(笑)。

中川さん:ぼちぼちでええですやん。

青山さん:そうですねえ。

この青山さんの「自由さ」こそが、居心地のいい空間をつくりだしているのではないか。そんな風にも思えてきます。

中川さん:来る前にちょっとSNSも見させてもらったんですけど、ここは音楽イベントもやってるんですよね。どういう人が出演されるんですか?

青山さん:最初はお客さんのなかでライブをしたいという人がいて。それが徐々に広がっていって、県外からミュージシャンの方が演奏しにいらっしゃったり。まあようするに口コミです。

中川さん:青山さん自身が、もともと音楽に詳しかったとかではなくて?

青山さん:ふつうに音楽は好きだったんですけど、地元の音楽シーンとかにはぜんぜん疎くて。お店をはじめたから、いろんなミュージシャンの人とも知り合えたというか、ここをはじめたおかげで出会えなかった人たちに出会えた、という感覚ですね。

中川さん:そういう出会いって、ふつうの本屋さんだとあんまりないんじゃないかな。おれがデパートで本屋をやってたときも、知り合いになるのは業界の人、もっと言えば出版社の営業の人ばっかりで。それはそれでありがたかったんだけど、ちょっと物足りなくはあったかな。だからSTANDARD BOOKSTOREでは、とにかくいろんな人をイベントに呼ぶようになったんだけど。

青山さん:でも、本屋って誰でも入れる場所じゃないですか。飲食店と違って、何も頼まなくてもいい。見に来るだけでも入れるので、それは本屋ならではなんじゃないですかね。

中川さん:たしかに。本屋ってのは入りやすくて出やすい。何にも買わなくても絶対に怒られへんし。そのことに、お客さんも罪の意識がないでしょう。そこが一番いいところなのかもしれへんね。

青山さん:半分、「おおやけの場所」みたいなところがありますよね。

中川さん:いいこと言うなあ。いやあ、今日はほんまにありがとうございました。これからいろんな本屋さんを巡るから、なるべく本は買わんようにしようと思ってたんだけど――、トルストイの『人は何で生きるか』、これだけ買わしてください。

青山さん:お買い上げありがとうございます!それじゃあ広島、楽しんでってください。

広島屈指の老舗古書店に「カープグッズ」が集まるわけ

トルストイを小脇に携えてたまま、ふたたび照りつける日差しのなかへ。

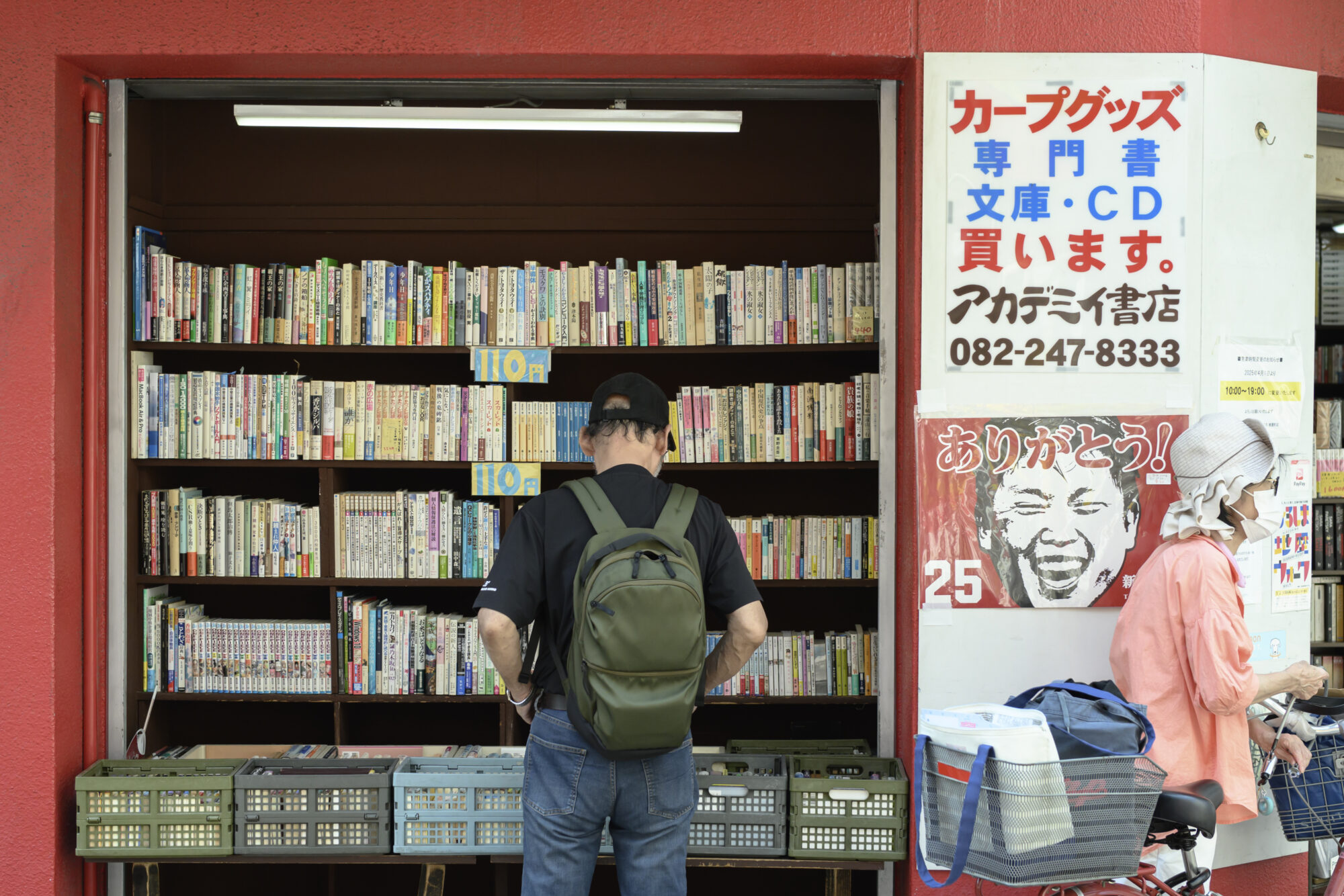

次に向かうのは、広島市の屈指の老舗古書店「アカデミイ書店」です。今回は、金座町の本店ではなく、国際通りに面した「紙屋町支店」へとお邪魔しました。

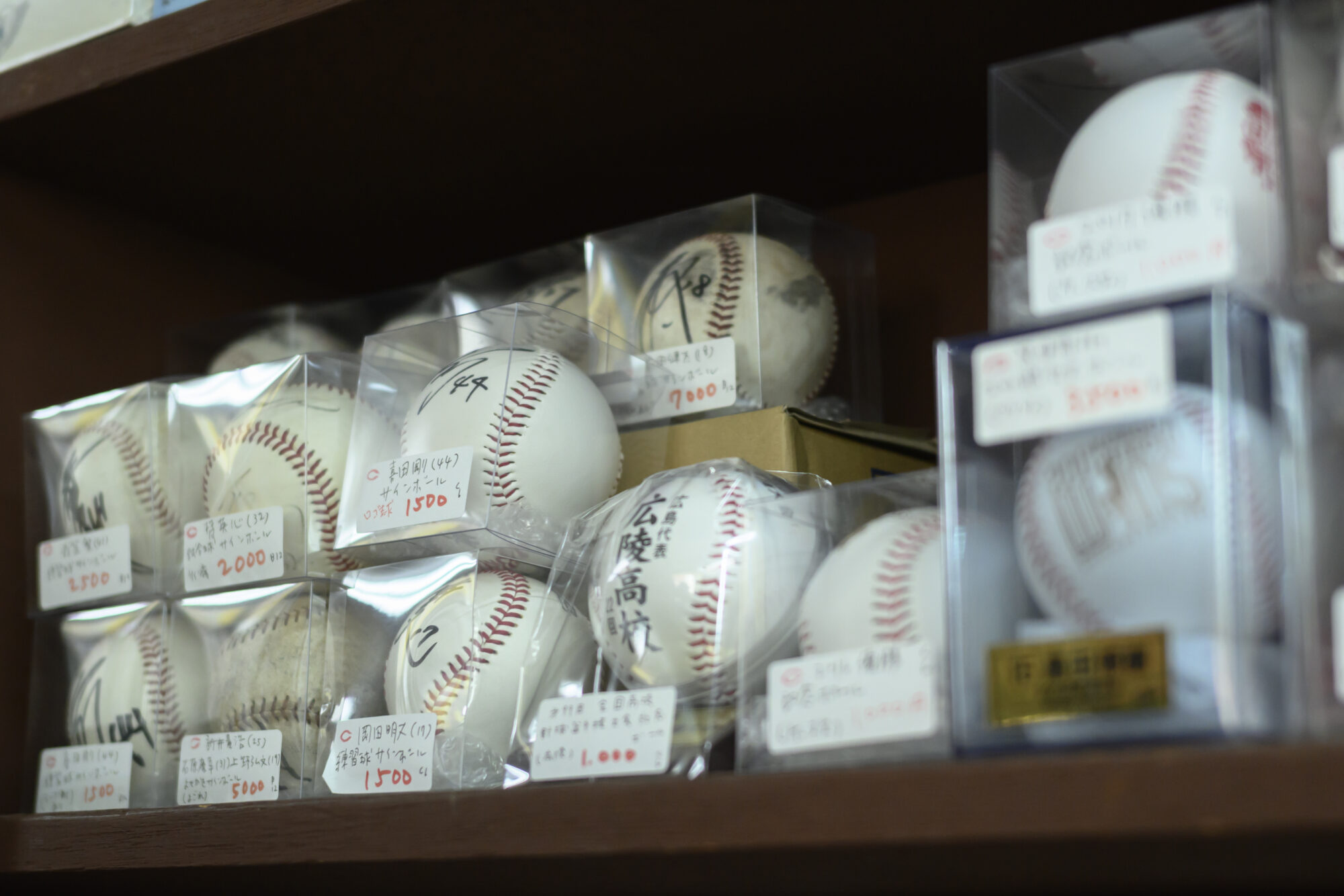

店内へと足を踏み入れると、まず目に飛び込んできたのが大量の“カープグッズ”です。本屋さんなのに、なぜ……?

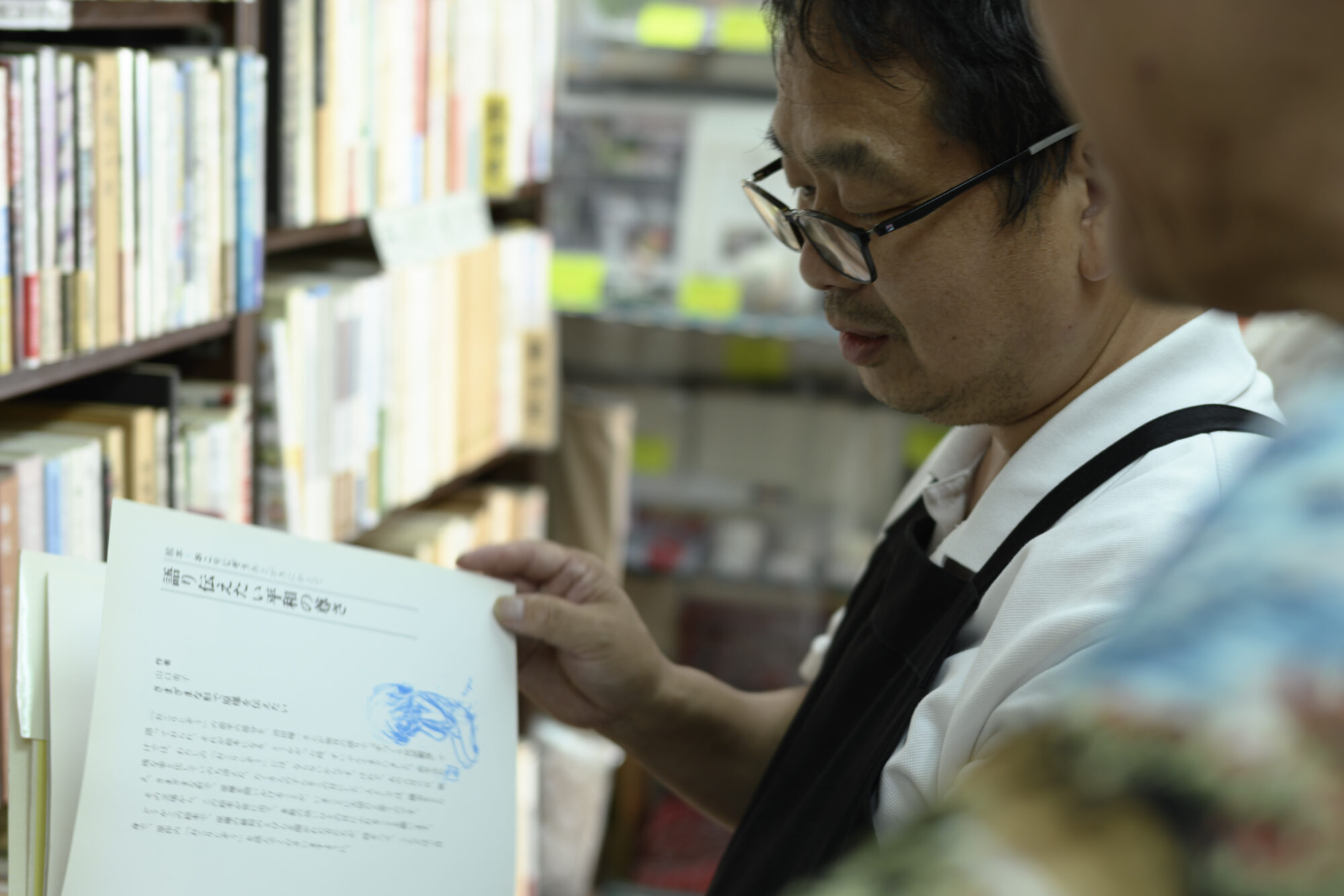

ということで、店長の清水さんにお話を聞いてみることにしました。

清水さん:元々はこんなに数はなくて、お店の片隅で細々と売っているだけだったんですよね。でも20年くらい前からお客さまからもっとカープグッズを増やしてほしいという要望があって。ここ10年くらいで買い取り依頼も一気に増えたので、いまのようなかたちになった感じです。

中川さん:市民の方たちが持ち寄ってきてくれたというか。

清水さん:以前の市民球場ではサインも気軽にしてくれましたし、選手とファンの距離感がすごく近かったんです。だから言っちゃえば、どこの家庭にもサインボールのひとつやふたつあるんですよ。

中川さん:なるほど。ちなみに、カープ以外の選手のグッズもあるんですか?

清水さん:いくつかありますが、やっぱり別格で人気があるのは長嶋選手のグッズですね。私も長嶋は好きなんですけど、球団としてのジャイアンツは……。

中川さん:世界で一番嫌いですよ、私は。

清水さん:私もです(笑)。一時期は、カープが負けていようが、ジャイアンツが負けていたらそれでええかっていう。

中川さん:いやあ、わかるなあ。嫌いだからこそ、ジャイアンツの勝敗を確認しちゃうんですよね(笑)。

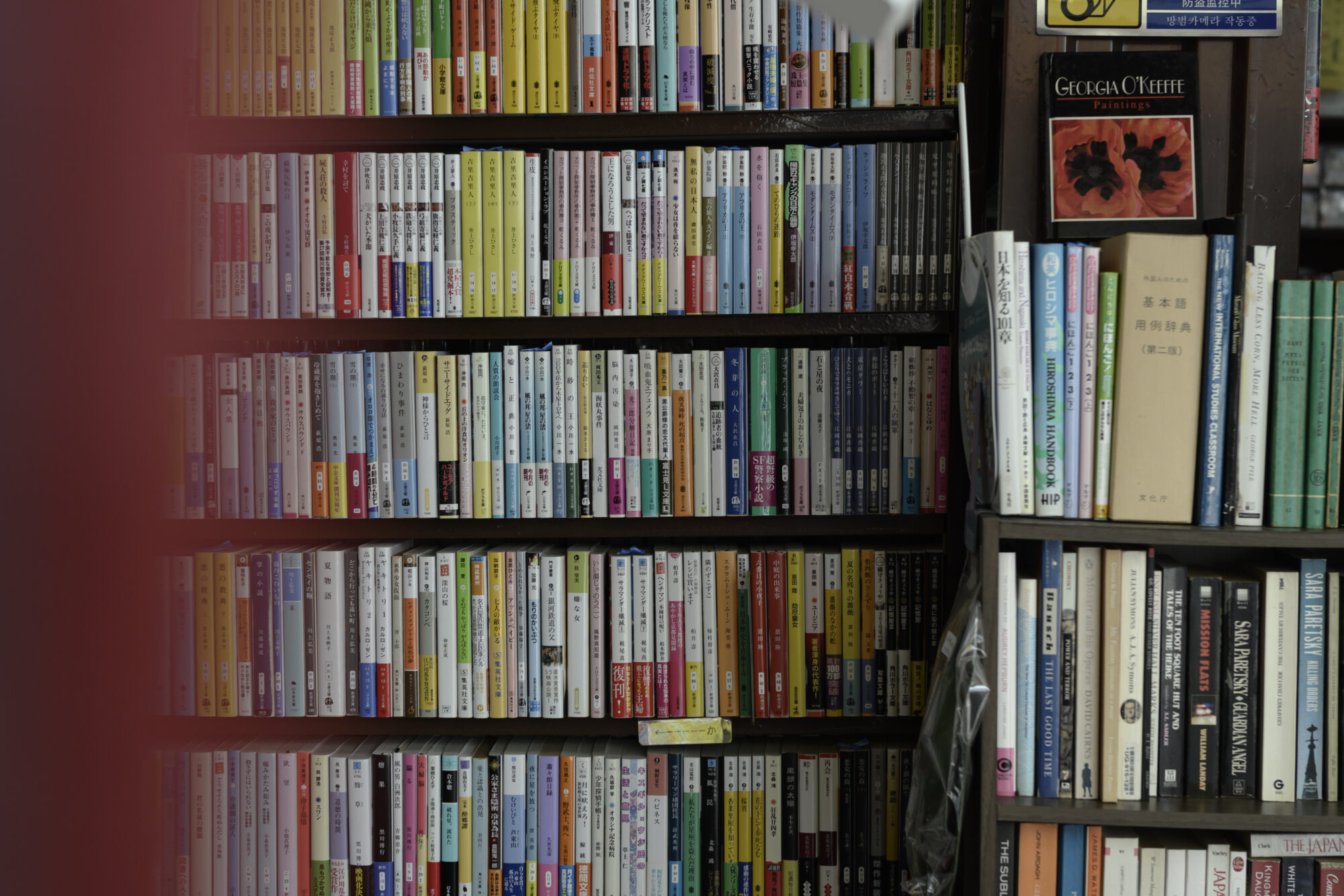

野球談義も一段落したところで、本棚へと目を移す中川さん。同じ古書店でも「本と自由」とは、ラインナップが随分と違うように感じます。

中川さん:お、『エピスメーテー』がある。やっぱりカッチョいいですね。杉浦康平の装丁かあ。ちょっとほしくなってきちゃったな。やっぱり人文系の本はよく売れますか?

清水さん:そうですね。思想とか哲学って、誰もが一度は憧れるじゃないですか。あとは、ちょっとスピリチュアルというか、オカルトっぽい本は、いまも昔も根強い人気がありますね。

中川さん:『地球の上に生きる』もあるじゃないですか。ちょっとニューエイジというか、エコロジーっぽい本なんですけど、これはウチでも一時期よく売れてましたね。

清水さん:こっちの棚には郷土資料や原爆関係の書籍をまとめていて。このあたりは広島県外からいらしたお客さまもよく手に取られていますね。

中川さん:『ひろしまのピカ』に『おこりじぞう』に……。原爆関係の絵本も充実していますね。この『がんす横丁』という本は、郷土資料ですか?

清水さん:薄田太郎という方が昭和20から30年代にかけて中国新聞に連載していたエッセイをまとめたシリーズの1冊ですね。戦前の広島の街の様子がうかがえる資料として昔から人気があります。

中川さん:そうなんですね。編集部のみなさんも参考に買っていったら? ああ、でもちょっと高いなあ(笑)。

街全体の「本の流れ」をスムーズにするために必要なもの

貴重な郷土資料が集まっているのは、戦後間もない頃から地域の人々に愛されてきた書店であることとも無関係ではないはずです。昭和22年創業というアカデミイ書店の歴史についても、清水さんに伺ってみました。

清水さん:創業者は戦前に呉の広で貸本屋をやっていたそうなんです。広には飛行機を作る海軍の工廠があったらしく、そこの工員さんを主なお客さんにして。それで戦後、広島市内に移ってきて、今度は古本屋をやろうということではじめたのが、このアカデミイ書店なんです。

中川さん:貸本屋かあ。時代ですね。この紙屋町支店は、いつ頃から?

清水さん:もともとは別の場所に支店があったのですが、ここに移転してきてからもう10年になるでしょうか。実はその前にも、この場所には「文盧書店」という古書店があったんです。戦前の上海にあった「内山書店」という有名な書店で働かれていた方が、戦後に広島に戻ってはじめられたお店で。

中川さん:へえ、それはまたすごい話ですね。

清水さん:そこの二代目の店主さんが高齢で引退されるタイミングで、ウチもちょうど支店の移転を考えていたので「じゃあ居抜きで使わせてもらえたら」と。だからいまでも、文盧書店時代から通ってくださっているお客さまが、たまにいらっしゃいます。

そう語る清水さん自身も、アカデミイ書店での勤務歴はすでに25年以上。そんな大ベテランの目には、最近の広島の本屋事情はどう映っているのでしょうか。

清水さん:独立系書店が増えてきた印象はありますが、新刊書店は本当に減ってしまっていて……。そこはやっぱり寂しいですね。それに新刊が売れなくなるということは、長い目でみれば古書が出回らなくなるということじゃないですか。

中川さん:そうそう。そこなんですよ。

清水さん:昔は、金座街の本店のすぐ横には廣文館(新刊書店)があって、そこで買って読み終えた本をウチに売りにくる、みたいな流れもあったんです。

中川さん:新刊書店と古書店は、本当は共生関係にあるんですよね。どちらが欠けても、街全体の「本の流れ」が滞ってしまう。うーん、弱ったもんですね。

かつて本屋は未来への「希望」そのものだった

清水さんと中川さんの会話から、本屋を取り巻く課題の一端が垣間見えたような気がします。ただ、残念ながら取材のためにいただいていた時間も残りわずか。最後は一緒に記念写真を、ということでお店の外へ。

そのとき中川さんが、入口のすぐ横にある本棚にふと目をやりました。

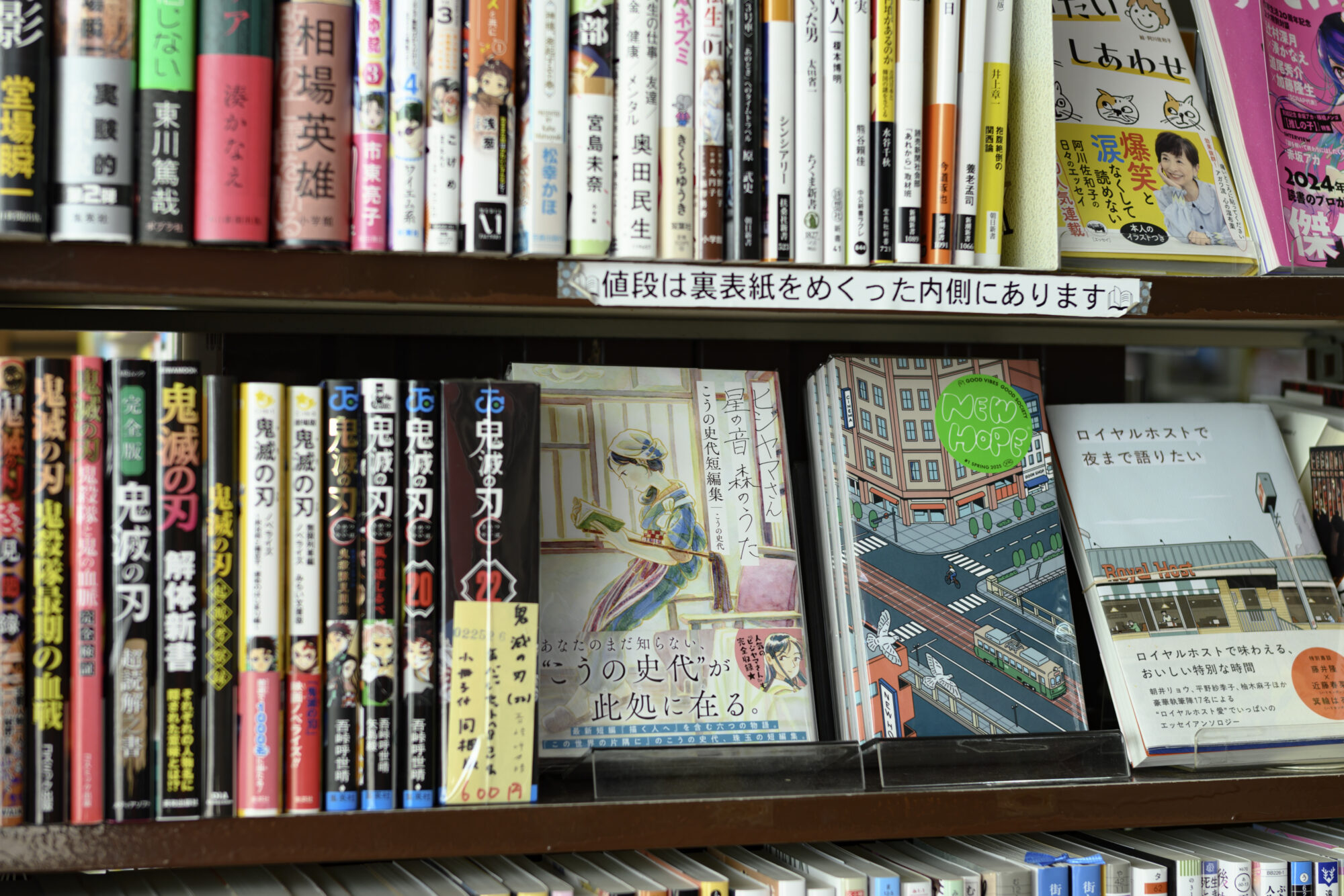

中川さん:この『ヒジヤマさん 星の音 森のうた』という漫画はこうの史代さんの新作ですよね。

清水さん:実はこの漫画の表紙に使われている絵は、私たちが年3回開催している「紙屋町シャレオ古本まつり」の30回を記念するポスターのために、こうの先生に描き下ろしてもらったものなんですよ。ちなみに漫画のなかに出てくる「膝山大学」という大学は、こうの先生が客員教授を務めていた東区の比治山大学がモデルになっています。

中川さん:こうのさんも広島の出身ですもんね。いろんな縁があるもんやなあ。

素敵なエピソードを聞けたところで、アカデミイ書店の看板を前にして記念撮影。清水さんに本日のお礼を伝え、取材を締めくくろうとしたところで――。

中川さん:そうだ、最後にひとつだけ聞いていいですか? この「アカデミイ書店」という店名には、どんな意味があるんですか?

清水さん:創業者が親しくしていた大学の先生が、「これからは戦争が終わって文化の時代になる。だから、せっかくお店をはじめるなら志を高く『アカデミイ書店』という名前はどうだい」と、提案してくれたそうなんです。

中川さん:うわあ、それはええ話ですね……。名前ひとつに、未来への希望が込められてたんやなあ。

そうつぶやいて、あらためて看板を見つめる中川さん。

本屋という場所に、人々が託してきたもの。それをこれから、どう引き継いでいけばいいのか。広島の本屋を巡るこの連載を通じて、その答えにほんの少しでも近づけたら。そう思いを新たにしたのでした。

「DoboX」で地形を見る