テクノロジーは、暮らしをどう変える? 建築家・谷尻誠さんがデザインする、「不便さ」を「豊かさ」へとひらく仕組み

AIをはじめとするテクノロジーは、私たちの暮らしを間違いなく「便利」にしました。けれど、それによって失われているものはないでしょうか。私たちが求めていた豊かさは、本当にこれだったのだろうか……。建築家としてデジタルとリアルをかろやかに往き来きしてきた谷尻誠さんにお話しを伺いました。

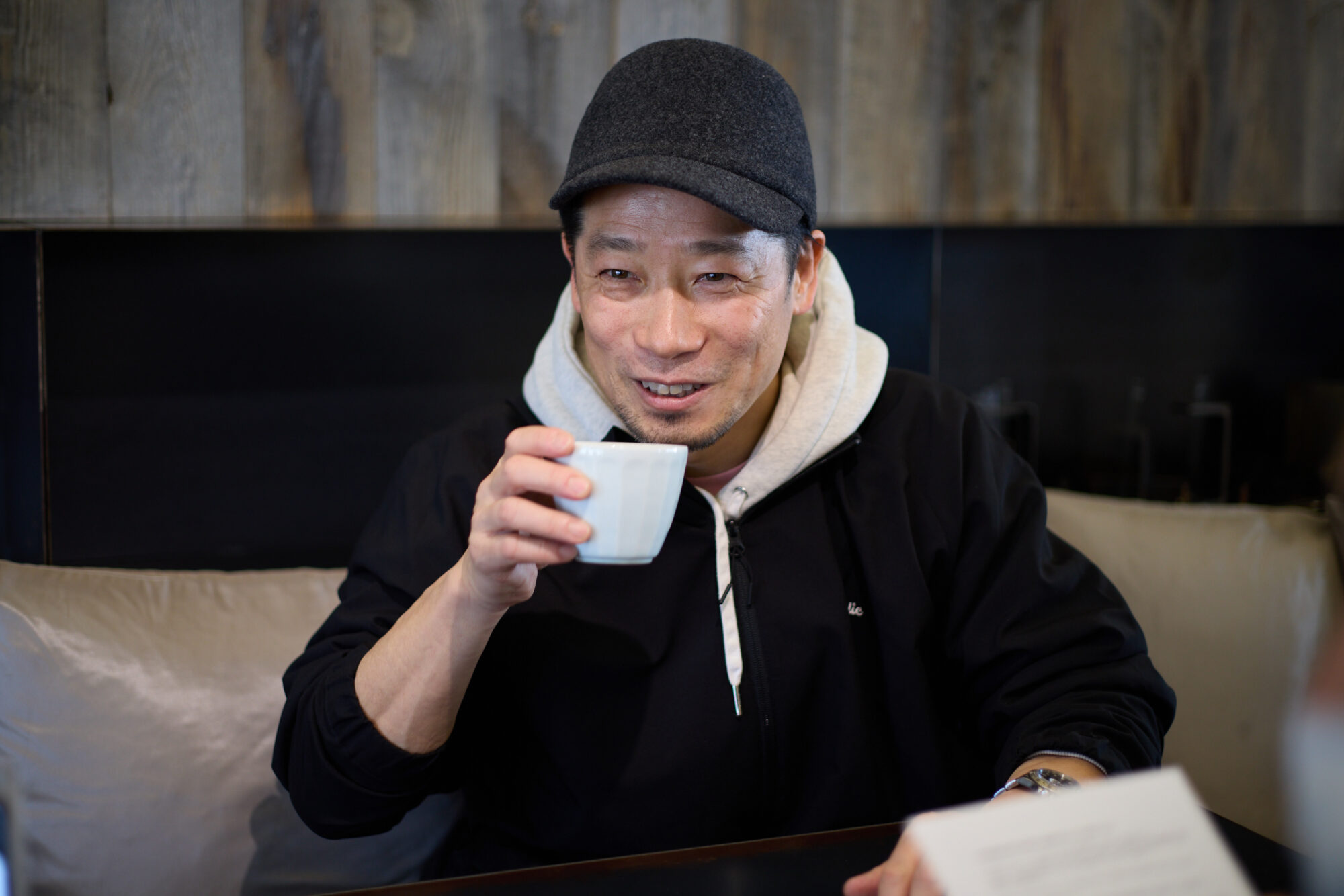

建築家・起業家。SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役。広島生まれ。2000年建築設計事務所SUPPOSE DESIGN OFFICE設立。広島・東京の2ヵ所を拠点とし、インテリアから住宅、複合施設まで国内外合わせ多数のプロジェクトを手がける傍ら、近年「絶景不動産」「tecture」「DAICHI」「yado」「Mietell」「葉養」をはじめとする多分野で開業、事業と設計をブリッジさせて活動している。2023年、広島本社の移転を機に商業施設「猫屋町ビルヂング」の運営もスタートするなど事業の幅を広げている。

「DoboX」で地形を見る

テクノロジーの進歩で、私たちの暮らしは大きく変わりつつあります。

インターネットさえあれば、一生を費やしても消費しきれないようなコンテンツに気軽にふれられる。XRデバイスがあれば、現実を超えるような体験を家にいながら味わえる。そして生成AIの登場によって、考えることさえ機械に任せられるようになりつつあります。

けれど、それによって失われているものはないでしょうか。私たちが求めていた豊かさは、本当にこれだったのだろうか……。

そんな問いを携えて訪ねたのが、広島出身の建築家である谷尻誠さんです。

建築というフィジカルな世界に足場を置きながら、最新の技術を積極的に取り入れて、新たな価値の創造に挑んできた谷尻さん。

デジタルとリアルをかろやかに往き来しながら、思索と実践を重ねてきたその目には、テクノロジーと暮らしの関係、そして「これからの豊かさ」がどのように映っているのか。

谷尻さんが率いるサポーズデザインオフィスの拠点でもあり、食堂としても一般開放されている「社食堂」でお話しを伺いました。

AIは、ものづくりの“秘伝のタレ”をオープンソース化した

――谷尻さんの近年のお仕事を見ていて感じるのは、デジタルとの距離感がすごく独特だなということです。そのあたり、何か意識していることはありますか?

谷尻さん:こういう仕事をしていると、デジタルなものに拒否反応を示す人も、周囲にはたしかに多いんですよ。でも、じゃあたとえば書籍がデジタル化されたときに、何が起きたのか。電子書籍が普及したことで、紙の本の重みとか、インクの匂い、ページをめくる行為とか、そういうフィジカルな体験が、もう一度ポジティブに見直された部分は確実にあると思うんです。

――谷尻さんは建築家でありながら、VR空間の設計も手がけていますよね。

谷尻さん:VR技術を上手に使うと「もう部屋は小さくてもいいんじゃない?」と思うくらい、壮大な空間を一瞬で描き出せるようになりましたよね。「体験をつくる」という意味では、仮想現実はもう既にかなりいいところまできている。でも一方で、ある場所からある場所に行くまでの「移動も含めた体験」というのは、デジタル技術ではまだまだつくり出せません。だからリアルもデジタルも、どっちも楽しんで行こうよ、僕のスタンスです。

――せっかくなのでAI技術についても、谷尻さんのスタンスを伺いたいです。

谷尻さん:ものをつくっている人って、みんな何かしらの“必殺技”を持っていると思うんです。自分たちにしかできない技術だったり、ディティールへのこだわりだったり。どうやって再現すればいいのかわからない、いわば“秘伝のタレ”のようなものを、各々が持っているわけです。でも、この数年の急速なAIの進化は、それをあっという間にオープンソース化してしまいました。

――AIを使えば、誰でも“秘伝のタレ”を再現できてしまう。

谷尻さん:これまで自分たちが必死で築き上げてきたものを、誰もが簡単に手にできるようになったということは、ある意味ではしんどいことでもある。でも、社会全体で見れば、それは文化のクオリティを底上げすることにつながっていると思うんです。だから僕なんかは「AIを積極的に使おう」と社員にも言っています。

技術は人をアホにする? テクノロジーによる均質化にあらがうために

――AIの普及に伴う、ある種の均質化への不安はありませんか?

谷尻さん:みんながAIが“正解”を提示してくれるものだと思い込んで、思考停止に陥ってしまえば、たしかにあらゆるものが均質化していくでしょう。AIに限りませんが、便利なものは“考えなくていい状態”をつくり、人をアホにしてしまう。だからこそ、AIに使われるのではなく、AIを使いこなすために、自分の頭で考える力を持ちましょうよ、というのが僕の意見です。

――そのために、まずは何をすべきだと思いますか?

谷尻さん:逆説的に聞こえるかもしれませんが、やっぱりまずはAIを徹底的に使い倒すことじゃないでしょうか。みんなついついAIを頭で理解しようとしてしまう。けれど、AIが何に適していて、何に適していないのかは、使ってみなければわかりません。AIを一種の道具として身体的に理解するためには、それが一番の近道だと思います。

――その一方で、やっぱり自分で手を動かすとか、そういう経験もないと優れたアイデアやインスピレーションは生まれない気もします。

谷尻さん:そうですね。AI云々は抜きにしても、ややもすれば僕たちは左脳的な思考に偏りがちです。知識や情報を蓄えて、それを選別して、というのを日常でもビジネスでもひたすら繰り返している。それだけだと、考える力はどうしても衰えてしまいます。そんな懸念もあって、僕自身はなるべく意識的に、自然のなかに身を置くようにしています。

――自然というと、つまり山とか海に。

谷尻さん:自然のなかにいると、情報を選別している暇なんてないんですよ。右脳や野生の勘みたいなものを駆使して、素早く状況を判断していかなければならない。これはビジネスに限った話ではなくて、ウチの子どもたちも東京にいるとYouTubeを見たり、ゲームで遊んでばかりなわけです(笑)。

――どこの家庭でも、そんなものですよね(笑)。

谷尻さん:でも彼らも、自然のなかで過ごしていると、川原で石を投げて遊んでみたりしはじめる。それってつまり、そこにあるもので何かを生み出す“発明”ですよね。そうやって、情報を選ぶのではなく、物事を自分でつくり出さなければならない環境に身を置くことは、大人にとっても子どもにとっても、とても大事なことだと思っています。

「不便さ」の設計が、豊かな暮らしのカギになる

――「どういう環境に身を置くべきなのか」という観点は、どこで暮らすか、という話にもつながっていきそうですね。

谷尻さん:そうですね。僕の場合、方向性としてはずっと多拠点を志向していて。そのために意識しているのが「住まいを小さくする」ということです。今の住宅って、さまざまな機能を内包しすぎている気がするんです。最近、広島で集合住宅をつくったのですが、そこでやりたかったのも、家のスケールを昔に戻す、ということでした。

――住まいを小さくすると、どんな住宅になるんでしょうか?

谷尻さん:昔の人は、家にお風呂がなければ銭湯に行くし、キッチンがなければ食堂にご飯を食べに行って、テレビがなければ映画館に行っていたわけですよね。つまり、街全体を使って生活が営まれていたと思うんです。今はひとつの住宅があらゆる機能を内包したことで、街に行かなくても生活が成り立つようになってしまった。それによって「個」が尊重される社会はできたけれど、そのせいで社会のコミュニケーションも希薄になってしまったと思うんです。

――バラバラになってしまった街と暮らしを、もう一度つなぎなおそうとしているんですね。

谷尻さん:ちなみにこの集合住宅の入居者さんは、その近隣で僕たちが手がけた「猫屋町ビルヂング」に入っているカフェやサウナを割引で利用できるようにしています。それもやっぱり、街を使った暮らしを現代的に実践してほしいと思うからです。「割引でコーヒーが飲めるなら」となんとなく街に出かけて、ぶらぶら歩いているうちに、誰かと出会う。そうやって街のなかに小さな点を打ちながら、それをつなげるようにして、豊かな暮らしを面的につくっていきたい。それが僕たちが広島でやりたいことですね。

――やっぱり谷尻さんにとっては、地元である広島は特別な街ですか?

谷尻さん:本当は、東京の仕事だけに集中した方が楽といえば楽なんです(笑)。けれど、僕たちを育ててくれたのはやっぱり広島なので、何かしらのかたちで地域に貢献したいという思いは、ずっと抱いていて。だからこそ「猫屋町ビルヂング」のような拠点をつくったり、今でも広島にスタッフを常駐させることで、地元に帰らなければならない状況をあえてつくっているんだと思います。

――ある種の不便さを、あえて選択されているんですね。

谷尻さん:ストレスを設計しているというか。さっきのAIの話と一緒で、ストレスなく物事がスムーズに進むようになりすぎると、人間は考えなくなりますからね。考えなければならない環境をデザインしておくことは、僕たちクリエイターにとっては実は大切なことなのではないかと感じています。

意識化し、実践し続ける。その繰り返しが、暮らしを変えてゆく

――谷尻さん自身は、最近暮らしのなかで考えていることはありますか?

谷尻さん:実は最近、北海道に土地を買って、家を建てることにしたんです。なぜかというと、きれいな川で釣りがしたいし、冬は雪山でスキーがしたいから(笑)。それを日常のなかでも楽しめるようにしようと思ったときに、まず障壁になったのが子どもの学校でした。

――たしかに、お子さんの教育の問題は、多拠点生活のネックですよね。

谷尻さん:でも最近、「あ、転校すればいいのか」と気づいたんです。要するに、冬は北海道に転校して、春になったらまた東京に転校すればいい。やろうと思えば、ぜんぜんできちゃうんですよ。もっといえば、そういう人たちが同じ地域に集まれば、自分たちでお金を出しあって、先生を雇うこともできるはずだし、何だったら学校だってつくれるかもしれないじゃないですか。

――「なければ自分でつくっちゃおう」という発想は、とても谷尻さんらしいと感じました。

谷尻さん:実は僕、北海道で“村づくり”もはじめているんです。畑もつくって、そこで野菜もつくりはじめていて。川で魚も釣れるし、自分たちで野菜を育てる環境があれば、自給自足に近いことができる。結局、今みんなが抱えている不安って、お金がないと生きていけないし、そのために働かなきゃいけないってことじゃないですか。けれど、自給自足できる居場所があれば、究極的には仕事をしなくても困らない。そうやって、社会に依存するのではなくて、自分の暮らしを自分でつくれるような仕組みを生み出せればと思っています。

――それを考えるだけではなく、実践できているのが谷尻さんのすごさだと思います……!

谷尻さん:やりたいと思ったことを、ちゃんと行動に移す癖は、意識的につけてきたつもりです。アイデアには価値はない、というのは常々思っていることなので。けれど、ほとんどの人は「やりたいな」で終わってしまう。やってみると、失敗もするんですよ。でも、そこにこそ学びもある。失敗は結果ではなく、プロセスなんです。だからどんどん実践して、失敗すればいい。それが僕の持論です。

――とても励みになる言葉ですね。最後に、そんな谷尻さんにとって、暮らしとはなんでしょう?

谷尻さん:僕はいい生活者こそが、いいデザイナーになり得ると考えています。だから暮らしのなかでも、常に“意識化すること”が大切だと思っていて。たとえば、好きなお店ができたら、なんでそこが居心地がいいのか考えてみる。空間なのか、料理なのか、接客なのか。そうやってみんなが見落としてしまうようないろいろなものを意識できるようになると、暮らし方とかものの選び方も、きっと変わってくるんじゃないでしょうか。さまざまなツールやコンテンツがあって、いくらでも無意識に生きられる時代だからこそ、それでも自分の頭で考え続けること。それが僕にとって、暮らしていくことだと思っています。

「DoboX」で地形を見る