三浦展と歩く、広島の街#1|まずは郷土資料館で、街歩きの道標を探そう!【全3回】

街を知り、暮らしにふれるための最良の手段である街歩き。そこでお招きしたのが、都市や街歩きに関する著作を数多く発表されている三浦展先生です。今回は“街歩きのウォーミングアップ”として、広島市郷土資料館を訪ねました。

社会デザイン研究者。1958年生まれ。消費社会、家族、若者、階層、都市などの研究を踏まえ、新しい時代を予測し、社会デザインを提案している。著書に、80万部のベストセラー『下流社会』のほか、都市関係著者として『誰がこの町をつくったか』『花街の引力』『横丁の引力』『大人のための東京散歩案内』『スカイツリー東京下町散歩』『下町はなぜ人々を惹きつけるのか』『娯楽する郊外』『昭和 娯楽の殿堂の時代』『愛される街』『吉祥寺スタイル』『高円寺 東京新女子街』『奇跡の団地 阿佐ヶ谷住宅』など多数。

「DoboX」で地形を見る

街を歩くこと——。それはその土地の歴史や文化、人々の暮らしを肌で感じるための最良の方法のひとつではないでしょうか。

とはいえ、闇雲に街を歩くだけでは、街の“文脈”を読み解くのは、なかなか難しかったりもします。

そこでお招きしたのが、消費社会研究の第一人者であり、都市や街歩きに関する著作も数多く発表されている三浦展先生です。

街を歩くとき、三浦先生はどんな視点で、どんなことを考えているのか。その「歩き方」を学びながら、実際に広島の街を一緒に散策していきます。

というわけで、三浦先生と広島駅で待ち合わせしたregrid編集部。

さあ、最初はどこから歩きましょう! そう意気込む編集部でしたが、三浦先生がまず「行ってみたい」と仰ったのは、意外にも「郷土資料館」でした。

というわけで、今回は“街歩きのウォーミングアップ”として、広島市郷土資料館を訪ねました。さあ、どんな道標が見つかるのでしょうか。

街を歩く前に、まずは街の歴史を紐解こう

三浦先生:2011年に『スカイツリー 東京下町散歩』という本を出したときに、郷土資料館の資料にすごく助けられたんです。それ以来、土地勘のない街を歩くときには、まずは郷土資料館を訪ねてみるのが、僕の基本方針になっています。

街を知るために、まずは歴史を紐解く。そんな先生の街歩きの“作法”にならい、広島駅から車を走らせて南区・宇品にある広島市郷土資料館へと向かいます。

道中、三浦先生がぽつりとこんな話を。

三浦先生:僕は昔から“グラフ的なもの”が好きでね。統計グラフにジオグラフィ、バイオグラフィ、インフォグラフィック……。地図もそうですね。要するに、情報が平面的に整理されていて、一目で把握できるものに惹かれちゃうんです。それは文章にできないことでもあるから。

そう語る先生は、まさに文章を駆使して、街や歴史、社会を描き出してきたことに、少し不思議なギャップも感じます。

三浦先生:書くことを仕事にしたいという気持ちは、子どもの頃からずっとあって。新聞記者に憧れたこともあったし、新卒で入社したものパルコ出版でした。その根っこには“情報”という言葉そのものへの憧れがあったんだと思います。当時は“情報社会論”というのがブームでね。今からでは想像しづらいかもしれないけれど、情報という言葉には未来的なカッコいい響きがあったんです。今でいうAIみたいなね。

そこから話題は、情報社会論の火付け役である梅棹忠夫や、彼も深く携わった大阪万博、そしてそこで“未来のエネルギー”として取り上げられていた原子力にまで及びます。そのお話に聞き入っているうちに、最初の目的地である、広島市郷土資料館が見えてきました。

れんが造りの広島市郷土資料館で、土地の記憶にふれる

広島市郷土資料館は、広島の地場産業や郷土文化について学べる博物館です。印象的な赤れんがづくりの建物は、旧宇品陸軍糧秣支廠の缶詰工場として1911年(明治44年)に建てられたもの。

いわゆる“被爆建造物”のひとつであり、市の重要有形文化財にも指定されている歴史的建造物です。その重厚な佇まいに、自然と背筋が伸びます。

「遠いところから、ようこそ」と迎えてくれたのは、館長の川村さんです。

川村館長:当館は今年でちょうど開館40年を迎えます。今日は色々と展示をご案内できればと思います。

三浦先生:それは心強い。いきなりなんですが、受付のすぐ隣りにある立体地図がさっきから気になっていて……。

川村館長:これは開館当時につくられた立体地図ですね。ご覧いただくとわかるように、広島という土地は、面積の割りには平地が非常に少ない。太田川の河口に広がる“広島三角州(デルタ)”を干拓や埋め立てによって押し広げることで形成された街なんです。今みなさんがいらっしゃるこの場所も、500年くらい前までは完全に海のなかでした。

三浦先生:なるほど。そう聞くと広島が、日本のエジプトみたいに思えてきました(笑)。

広島は「仏壇づくり」が盛んな街だった!?

改めて立体地図に目を向けてみると、その手前に何やらいくつものボタンが並んでいることに気がつきました。

川村館長:県内のどこでどんな産業が盛んだったかを、視覚的に示すための仕組みでで、たとえば「熊野筆」のボタンを押していただくと、熊野筆の産地だった熊野町などにランプが灯るようになっています。

三浦先生:お、じゃあ「仏壇」を押してみましょうか……あ、かなりたくさんランプが光りますね。広島って、こんなに仏壇づくりが盛んだったんですか?

川村館長:はい、広島市内には今も「ぶつだん通り」と呼ばれる通りがありますよ。広島藩の初代藩主だった浅野長晟(あさのながあきら)が、かつての領地だった紀伊国(和歌山)から職人を大勢引き連れてことにルーツがあるそうです。

三浦先生:広島というと毛利家のイメージが強かったのですが、江戸時代は浅野家が治めていたんですね。

川村館長:地元の人たちにとっても、毛利家に比べると浅野家はどうも影の薄い存在で(笑)。ひと昔前までは「あの忠臣蔵の浅野内匠頭の親戚筋で――」と説明していたのですが、今の若い人にはいまひとつピンとこないようですね。

三浦先生:時代劇を観る人も少なくなりましたからね。それは説明もひと苦労だ(笑)。

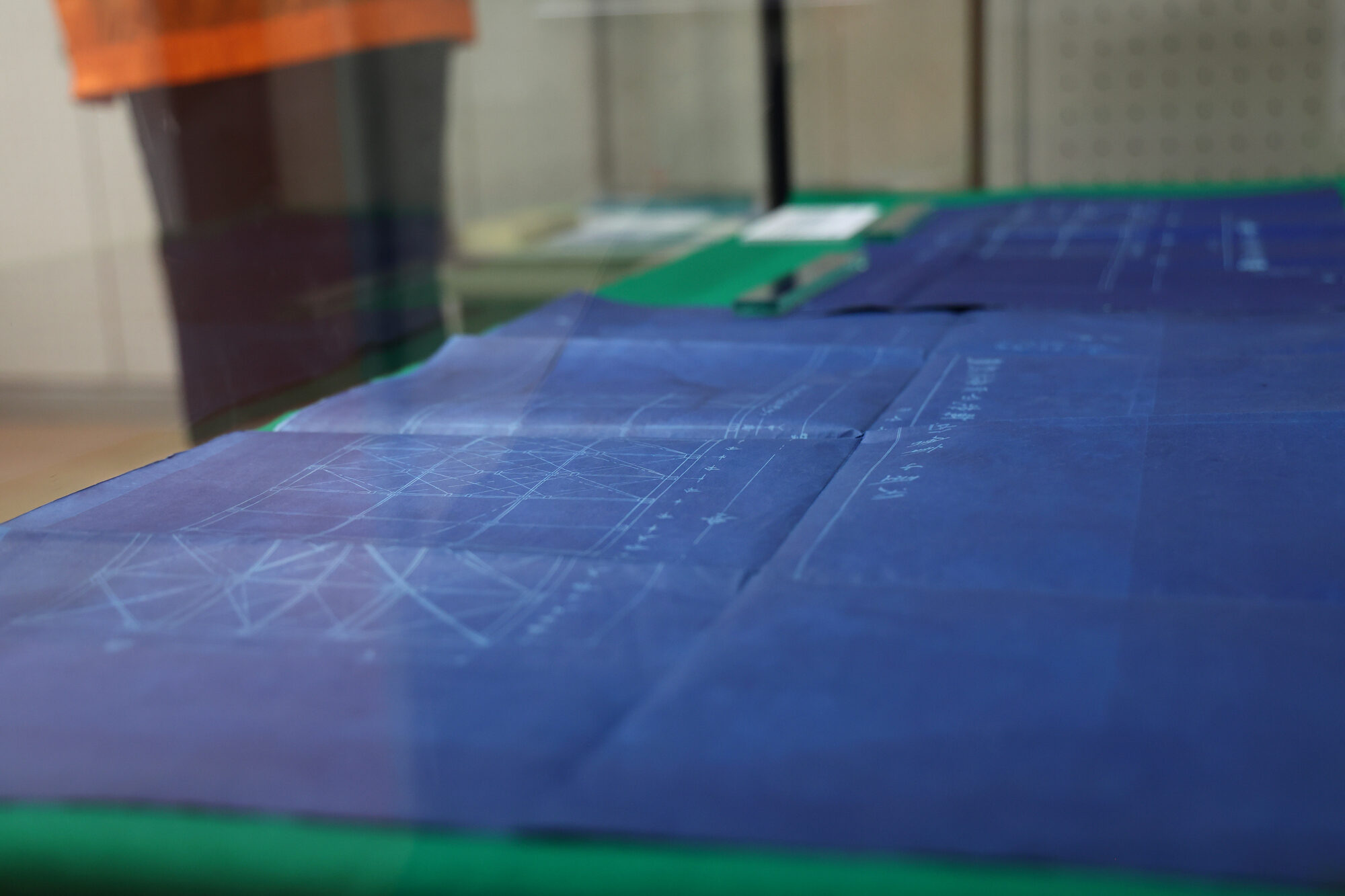

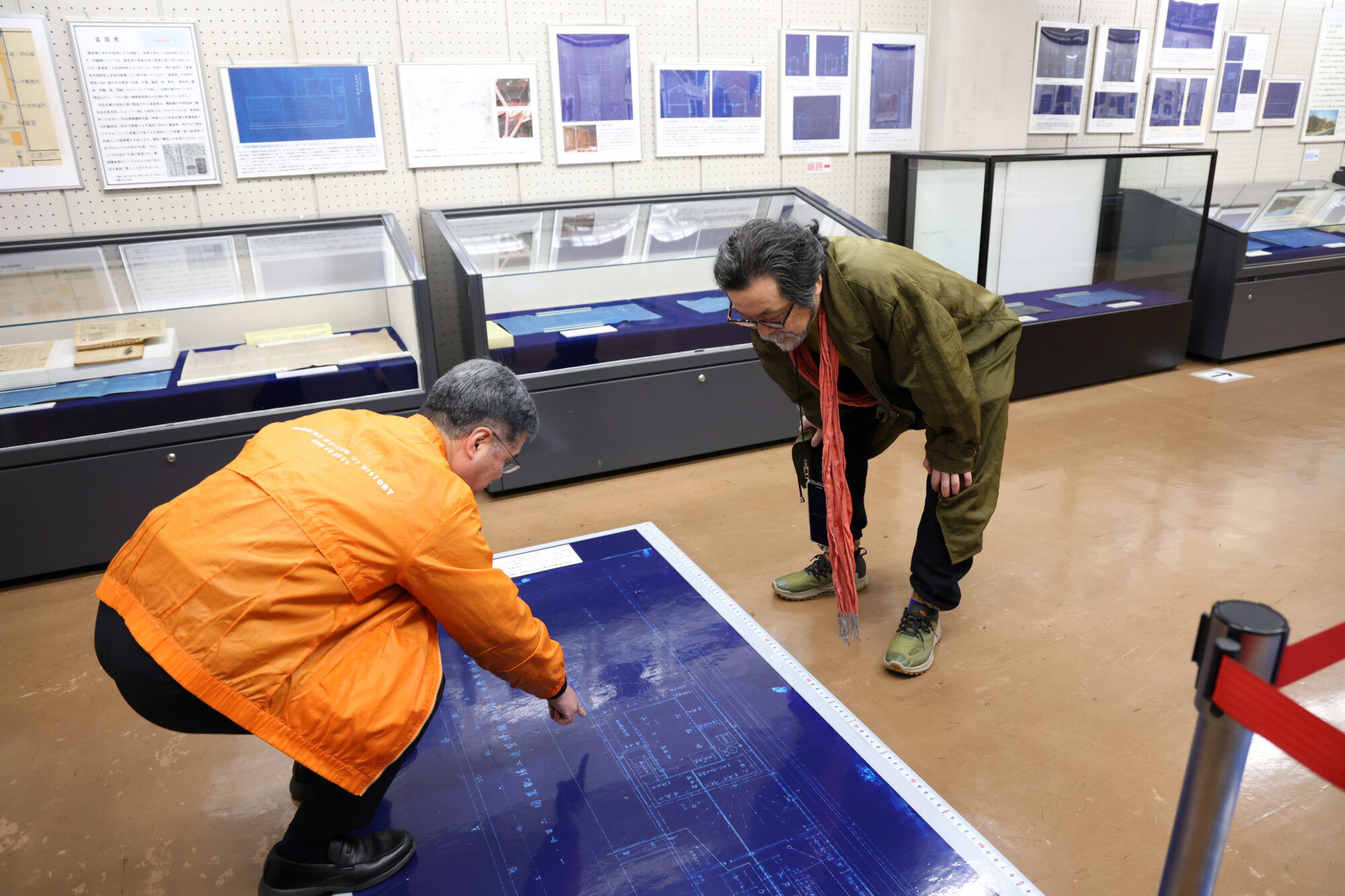

“青焼き”の図面から浮かび上がる明治44年の缶詰工場

続いて川村館長が案内してくれたのが、企画展「図面で見る宇品陸軍糧秣支廠」です。「図面」という言葉に、“グラフ好き”の三浦先生がぴくりと反応します。

三浦先生:もしかして、この建物ができた当時の図面が展示されているんですか?

川村館長:そうなんです。この建物の図面は長らく失われたものと考えられていたのですが、令和4年に市内のとある個人宅から、建設当時のものと思われる“青焼き”の図面が大量に見つかったんです。

「青焼き」とは、印刷の製版フィルム(ポジ)を青写真感光紙に焼き付けたコピーの一種のこと。真っ青な背景色に、白い文字や図表が浮かび上がることから「青焼き」と呼ばれています。

三浦先生:軍関連の工場の図面となると、恐らく当時は機密情報だったはずですよね。それがまた、なんで個人宅から?

川村館長:それが持ち主の方も、心当たりはまったくないそうです。とにかく貴重な資料だろうということで、当館に持ち込んでいただいて。おかげで建築当初の姿が、かなり詳細にわかるようになりました。

三浦先生:これは見入っちゃいますね……。あ、こっちの図面には、余白に桐の葉のようなマークが入っている。何かの意匠なのかな。いやあ、想像が膨らみますね。

「埋め立て」と「干拓」の違いを、地形から読み解く

展示についての説明を受けたあとは、せっかくなので川村館長とともに、資料館の周辺を歩いてみることに。青焼きの図面を目にしたことで、先ほど観たばかりの外観からも、ひと味違った趣が感じられるような気がします。

川村館長:このあたりから、資料館とは反対側の広島湾寄りにある南側の土地が、少し高くなっているのがわかりますか?

三浦先生:本当だ。海に近づいたら標高が低くなりそうなのに、なんでだろう。

川村館長:ここより南側は、昭和の埋め立て地なんです。一方で、資料館を含む北側の土地は、明治時代の干拓地。つまり堤防をつくって、その内側の水を抜くことでつくられた土地なんです。

三浦先生:なるほど。「埋め立て」と「干拓」の違いなんて深く考えたこともなかったですが、その違いが今も地形に表れているんですね。

広島は、三角州を拡げることでつくられた――。実際に歩いてみると、先ほど伺ったこの街の歴史が、体験として理解できるようになります。まさに街歩きの醍醐味のひとつでしょう。

図録も買って準備は万端! いざ、広島の街へ!

周辺をぐるりと歩いてから資料館に戻り、ふと時計を見ると、到着からあっという間に1時間以上が経過していました。そろそろ次の目的地へ……と思いきや、三浦先生が売店で図録を手にしています。

三浦先生:この絵はがきの図録、いいですね。昔の人たちにとっての絵はがきって、街の情報をもっともリアルかつ手軽に発信できるメディアだったんです。今でいうInstagramのようなものでしょうか。それにしても、面白そうな図録がいくつもあって、目移りしますね。

悩んだ末に購入したのは『絵葉書の中の広島』と『「広島諸商売仕入買物案内記』に見る明治前期の広島』という二冊。街の記憶を辿る上では、これ以上ないガイドブックになりそうです。

さて三浦先生、広島市郷土資料館はいかがでしたか?

三浦先生:想像以上に面白かったです。展示も充実していたし、館長の川村さんが歴史をたっぷり語ってくださったのも良かった。ああいう人がいると、街歩きが一気に楽しくなりますね。

これで街歩きのためのウォーミングアップはばっちり。 知識と想像力を携えて、いよいよ広島の街へと踏み出していきます。

次回は、戦後広島の歩みを象徴する「基町アパート」へ。“暮らし”の過去と現在が交差する場所で、どんな発見があるのでしょうか。

「DoboX」で地形を見る