エビデンスもデータも万能ではない。それでも杉谷和哉が、今こそ「EBPM」が必要だと語るわけ

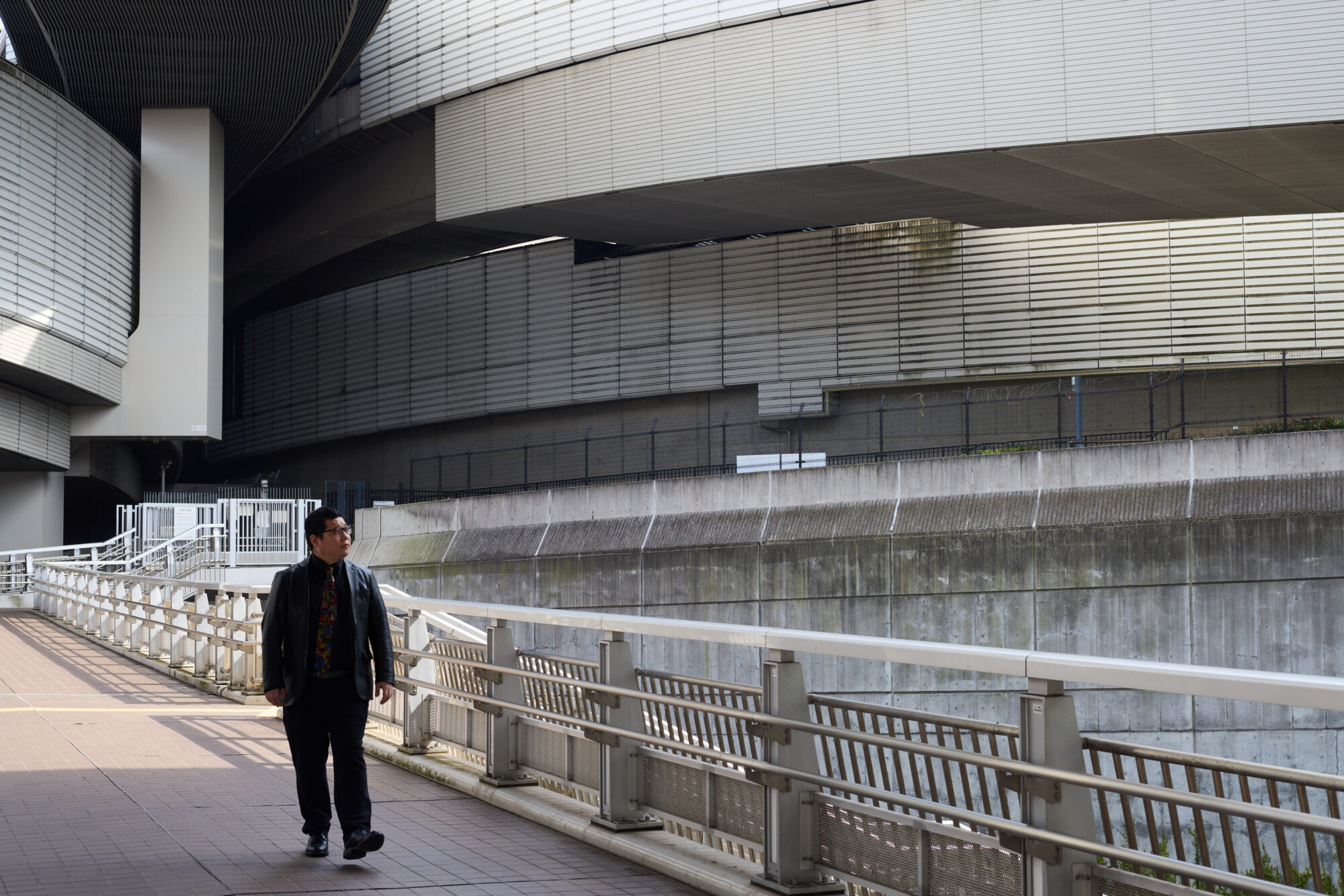

データやエビデンスに根ざした政治運営を目指す「EBPM=Evidence Based Policy Making(エビデンスに基づく政策立案)」。データやエビデンスは、私たちの暮らしと未来をどのように変えていくのか。日本におけるEBPMの第一人者、杉谷和哉先生にお話しを伺った。

1990年大阪府に生まれる。公共政策学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得認定退学。博士(人間・環境学)。現在、岩手県立大学総合政策学部准教授。 著書に『政策にエビデンスは必要なのか』(ミネルヴァ書房)、共著に、『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)、『専門分野の越え方』(ナカニシヤ出版)などがある。

「DoboX」で地形を見る

政治の話題は、どうしても難解で息苦しくなりがちです。でも、素人ながらに「もう少し合理的に話し合えないものだろうか?」と思うことはありませんか。特に最近はニュースを見ていても、あまりに感情的に思える言葉が、世界のあちこちを飛び交っています。

そんなとき、たまたま知ったのが、データやエビデンスに根ざした政治運営を目指す「EBPM=Evidence Based Policy Making(エビデンスに基づく政策立案)」という考え方でした。

ここにはもしかしたら、政治と暮らしの関係性を考え直すためのヒントがあるのかもしれない。そう思ってお話しを伺ったのが、日本におけるEBPMの第一人者である、杉谷和哉先生です。

先生、データやエビデンスは、これからの社会と私たちの未来を、どのように変えていくのでしょうか?

「エビデンス」ってなんだろう? EBPMの入り口に立つために

ーーEBPMって、実際のところはどんなものなんでしょうか?

杉谷先生:エビデンスに基づいて政策を決定していこう、というのがEBPMの基本的な考え方です。近年は世界的に注目度が高まっていて、日本でもEBPMの旗印のもと、さまざまな取り組みが進められています。ただ、そこで最初にぶつかるのが「そもそもエビデンスとは何か?」という問題です。

ーーたしかに「エビデンス」という言葉がひとり歩きしている気もします。

杉谷先生: EBPMにおける狭義の「エビデンス」とは、「ある政策がどのような効果をもたらしたのか」という因果関係を示すものです。

たとえば、広島市で新たな政策を導入したあとに税収が増加したとしても、それが本当に政策による成果なのかはわかりません。大口の寄付があったり、大企業が進出してきた可能性もある。つまり、政策とは別の要因が影響している場合もあるわけです。

だからこそEBPMでは、統計分析や実験的な手法を使って、その因果関係をできるだけ正確に見極めようとします。

ーーそうしたEBPMの取り組みって、どれくらい進んでいるのでしょうか?

杉谷先生:EBPMが本格化したのは、オバマ政権化のアメリカや、ブレア政権以降のイギリスにおいてです。最近ではオーストラリアや、ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国にも広がりつつあります。

一方、日本では、政策の「効果」を測るというよりも、現状分析に重きをおいた取り組みまでを、十把一絡げに「EBPM」と呼んでいる印象があります。

この点については、「少しでも合理化が進むならそれでよい」とする立場もあれば、「定義が曖昧になると、EBPMが骨抜きにされてしまう」と懸念する声もあります。

ーー先生は、どちらの立場なのでしょう?

杉谷先生:私はどちらの言い分にも一理あると思っていて。そのせいで「杉谷はどっちつかずだ」と両方から文句を言われがちです(笑)。というのも、私自身の関心は「EBPMの名のもとに、何が行われているか」にあるんです。国や自治体がEBPMという手法をどのように解釈し、それが政治的な選択にどのような影響を与えているのか。それをずっと研究してきました。

ーー日本でのEBPMの取り組みを、具体的にいくつか教えてください。

杉谷先生:たとえば、コロナ禍の最中に全国の学校で進められた「黙食」は、感染リスクの低減にどれだけ影響を与えたのか。それをエビデンスに基づいて検証した研究は、EBPMのわかりやすい実践例です。

もうひとつ有名なのが、複数の自治体の節電施策の効果を、大規模フィールド実験を通じて明らかにした研究です。こちらは『スマートグリッド・エコノミクス』という書籍にもまとめられているので、もし興味がある人はぜひ読んでみてください。

ーー地方自治体のレベルで、EBPMを活用している事例もあるのでしょうか?

杉谷先生:日本ではまだまだですが、アメリカやイギリスでは教育分野を中心に、地方自治体が積極的にEBPMに取り組んでいます。自治体レベルで政策の効果を検証した上で、それを全国へと展開していくという流れも一般的になってきました。

最近は日本でも、地方自治体によるオープンデータの取り組みは広がりつつあるので、そうした動きがEBPMの土台になればと期待しています。

データの向こうには「不平等」な現実がある?

ーー先ほど「実験的な手法」とおっしゃっていましたが、EBPMにおける実験って、どういうものなのでしょうか?

杉谷先生: 代表的なのは「RCT(ランダム化比較試験)」と呼ばれる方法です。これは、ある政策を「実施するグループ」と「実施しないグループ」を無作為に分け、その比較によって政策の効果を測定する手法です。こうすることで、他の要因の影響をできるだけ排除しながら、「政策そのものに効果があったのかどうか」を検証することが可能になります。

ーーでもそれって、市民から 「効果もわからない政策に付き合わされるなんて」といった反発もありそうですよね。

杉谷先生:そういう市民感情は、当然あると思います。そこでよく使われるのが、「自然実験」という手法です。たとえば、似たような条件の自治体AとBがあり、たまたまAだけがある政策を導入していた場合、両者を比較すれば、RCTに近いかたちで政策の効果を検証できます。

ーーなるほど。それなら反発も少なそうですね。

杉谷先生:そうですね。ただ、「反発が少ないこと」が、本当に望ましいことなのかどうかは、考えておくべきだと思います。というのも、こうした実験的な介入というのは、社会的に弱い立場にいる人たちを対象として行われることが多いんです。

実際、アメリカやイギリスでは、非行少年や困窮世帯といったいわゆる「アンダークラス」に対して、社会的な介入が行われることが少なくありません。それは彼らが、異議申し立てを行うための社会的・政治的リソースを、十分に持っていないからです。

ーーそこにも、ある種の不平等があるんですね。

杉谷先生:そもそも、EBPMで用いられるデータそのものにも偏りがあるんです。たとえば、医療・健康分野でも、白人を対象としたデータに比べると、アジア系やアフリカ系の人々についてのデータは圧倒的に少ない。つまり統計そのものが、既存の権力構造を反映しているとも言えるんです。

とはいえ、私たち研究者が扱えるのは、基本的には既存のデータに限られています。だから「EBPMの取り組み自体が、権力構造に加担してる」と言われることもある。耳の痛い批判ですが、真摯に向き合うべき論点だと思います。

「専門家」が私たちを支配する? 知識と政治の危うい関係

ーーこれは考えすぎかもしれませんが、EBPMが普及していくと「エビデンス」そのものが、ある種の特権性を帯びていったりはしませんか?

杉谷先生:たしかに、ひと口に「エビデンス」と言っても、その中身を正しく理解するには、専門的な訓練が必要です。データがオープンであっても、それを読み解き、適切に判断するには、それなりの知識とスキルが求められます。

ーーたしかに、単にデータを渡されても、どう扱えばいいのかわからない気がします。

杉谷先生:だから、それが専門家による支配、いわゆる「テクノクラシー」につながるのではないか、と危惧する声もあります。実際、専門家への反発は、世界各地で高まっていて、ヨーロッパの極右政党の躍進や、アメリカのトランプ政権の誕生も、その流れと無関係ではないはずです。日本でもここ数年、専門家やエリート層に対する不信感が、じわじわと広がっているように感じています。

ーーそうした流れを、ひとりの研究者としてどのように受け止めていますか?

杉谷先生:やっぱり気が気ではないというのが、正直なところです。たとえばハーバード大学がそうしているように、日本の知識人や大学人も、専門知に対する批判には、毅然とした態度で向き合うべきだという意見に、私も基本的には賛成です。

ただ同時に、専門家の側にも、襟を正すべき部分は大いにあるとも思っています。研究者や専門家は、政治や政策にどう関わっていくべきなのか。非常にシリアスで、悩ましい問題です。

ーー社会と専門知の関係は、どうあるのが望ましいと考えていますか?

杉谷先生:専門家がメディアを通じて市民を啓発し、それによって市民が専門性を尊重する政治家を選び、より合理的な政策が実現されていくーー。そうなれば、たしかに理想的だと思います。けれど現実はそう単純ではありません。

実際、知識やデータがこれだけ世の中に溢れていても、政治や政策は一向に良くならない。もはや「専門知が社会の進歩に寄与している」という信頼そのものがゆらぎはじめていると言ってもいいでしょう。

ーー「専門家に任せておけば安心」という時代ではなくなっているんですね。

杉谷先生:そうですね。それに、無条件に専門家を信頼してもいいかというと、私はそうも思いません。

たとえば、福島第一原発の事故の際に話題になった「原子力ムラ」の問題が象徴的です。一部の専門家が企業や行政と結びつき、利権構造のなかで市民の声をないがしろにするようになってしまった。これは公害問題などでも、たびたび繰り返されてきた構図です。

つまり、専門家にすべてを委ねればいいわけではないし、かといって専門家を完全に排除すればいいわけでもない。そのバランスをどう取るかが、今問われていることだと思います。

ナラティブとエビデンス。そのあいだに、留まること

ーー実際のところ、データやエビデンスによって人々の行動はどのくらい変わるものなのでしょう?

杉谷先生:データを提示するだけでは、ほとんどの人は動きません。これは一般市民に限らず、専門家も同じです。たとえば、ある政党を熱心に支持する研究者がいたとします。その政党の政策に効果がないことをエビデンスとして突きつけたところで、簡単に投票行動が変わるとは考えにくい。

ーー専門家でさえそうなんですね。

杉谷先生:結局のところ、人間は物語(ナラティブ)で動く生き物なんですよ。だからこそ近年は、「ポスト実証主義」を標榜する政策分野の研究者も増えています。これは要するに、データに基づいた緻密な議論の積み重ねよりも、実際に人々を動かすナラティブやストーリーテリングの力を重要視する立場です。

ーーそうやって「物語」の重要性に注目が集まるなかで、EBPMはどのように機能していくのでしょうか?

杉谷先生:ナラティブはたしかに重要ですが、問題は「悪いナラティブ」も存在するということです。たとえば、社会福祉の削減など、いわゆる「新自由主義」を掲げたアメリカのロナルド・レーガンは、選挙キャンペーンの時に、福祉制度を悪用し、贅沢な暮らしをしている「福祉の女王」がいるというナラティブを駆使しました。結果として、世論は福祉削減の容認へと傾いたのです。

日本でも同じように、芸能人の親族が生活保護を不正受給していたことをきっかけに、受給基準の厳格化が叫ばれるようになったことがありましたよね。

ーーありましたね。覚えています。

杉谷先生:ナラティブは、それくらい強力なものです。だからこそ取り扱いを間違えると、簡単に他者を傷つけ、社会を歪めてしまう。そうやって感情的なナラティブが暴走しそうになったとき、それを食い止めるのがエビデンスの役割だと思います。たとえば、生活保護についていえば「むしろ日本の場合は、生活保護の補足率が低い」というファクトを示すことで、加熱した議論をクールダウンできるわけです。

ーーエビデンスがある種のブレーキとして機能するんですね。

杉谷先生:ただ厄介なのは、データやエビデンスもまた、ポピュリズムの道具になり得るということですね。よく言われるように、数字は嘘をつきませんが、嘘つきは数字を使います。どんなイデオロギーからも自由で、完璧に客観的なデータなんて存在しないんです。

むしろ今は「データを使っているから、自分たちは冷静に議論しているんだ」というナルシシズムこそ、疑うべきだと思います。

ーーエビデンスは必要だけれど、エビデンスがあれば無条件にその議論が正しいわけでもない。難しい問題ですね。

杉谷先生:そうですね。いずれにしても、「エビデンスか、ナラティブか」といった単純な対立に持ち込むのではなく、私たちは今、その二つの力に引き裂かれた時代を生きているんだ、という認識からはじめることが大切だと思います。

どんな未来予測もアテにならない? それでも未来を考えるために

ーーちょっと気になったのですが、データやエビデンスが完全に客観的なものではないのなら、それを根拠に議論を展開している専門家の言葉って、どこまで信じていいものなんでしょうか?

杉谷先生:その点については、アメリカの政治心理学者フィリップ・テトロックが「専門家の予測精度はチンパンジーのダーツ投げ並み」とするショッキングな調査研究を発表しています。つまり、専門家の未来予測なんて、それほどアテにはならないのだ、と。

ーーそれは衝撃的ですね……!

杉谷先生:それくらい未来予測というのは難しいんです。100年後はもちろん、10年後でもかなり怪しい。でも、専門家のなかには5年程度のスパンであれば、高い精度で予測を的中させられる人もいます。テトロックは著書『超予測力』で、専門家を「ハリネズミ型」と「キツネ型」に分類し、後者の方が圧倒的に未来予測に長けている、と述べています。

ーーそれぞれ、どんな専門家なのでしょうか?

杉谷先生:ハリネズミ型の専門家は、ひとつの理論に強く依拠し、すべてをその枠組みで解釈する傾向があります。その一方でキツネ型は、さまざまな情報を取り入れ、仮説を柔軟に更新していくことができる。結果的にキツネ型の方が、変化に応じた修正ができる分、予測精度が高くなるんです。

ーーでも、あまり頻繁に予測を修正されても、それはそれで信用していいのかわからなくなりませんか?

杉谷先生:その点はテトロックも指摘しています。新たな情報に過剰に反応してしまうようだと、それはそれで予測が当たらなくなってしまう。要するに、データの取捨選択には、ある種のバランス感覚が求められるということですね。

ーーなるほど。とはいえ、それでも5年程度先の未来しか見通せないのであれば、政策立案の根拠としては心許ないですよね。

杉谷先生:そこで近年、注目が集まっているのが「アジャイル型の政策形成・評価」です。これはつまり、予測の修正をはじめとするさまざまな変化に応じて、柔軟に軌道修正できる体制を整えておきましょう、という考え方です。そしてそれを実践するには、データに基づいた正確な現状把握が欠かせません。

ーー未来が不確実なものだからこそ、データが大切になる。

杉谷先生:その通りです。繰り返しになりますが、未来予測というものは基本的に当たりません。でも、だからといって未来について考えること自体が無意味かというと、決してそうではない。

その大前提の上で、未来を少しでも正確に見通すために大切なのは、自分の意見や考え方にこだわり過ぎない、オープンマインドな姿勢でしょう。

……と、まあ言うは易しですが、実際はそれがなかなか難しい。研究者のなかにも、自説に固執してしまう人は少なくありません。

ーー自分の間違いを認めるのは、やっぱり難しいことですか……?

杉谷先生:間違いを認めることは研究者の美徳だとされていますが、それができている人は、そう多くはないでしょうね。私自身だって、そう偉そうなことは言えません。

私たちは、それくらい弱い生き物なんです。いつでも公正明大でいられる人間なんていないし、既にさまざまなバイアスにまみれている。データやエビデンスと向き合うときにも、そのことは決して忘れすべきではないと思います。

AIについて考える前に、「私たちはどう生きるか」を話し合おう

ーー人間にそうした限界があるなら、いっそAIに政治を任せた方がいいんじゃないか、という発想も出てきそうですよね。

杉谷先生:世界中の研究者が、今こぞって議論しているテーマですね。私の関心に即してお話しすると、まず気になるのがAIにおける正統性の問題です。AIが何らかの政治的な意思決定に携わるようになったとしましょう。では、その決定が間違ってきたときに、誰が責任をとるのか。AIの開発者なのか、導入を決定した政治家なのか。まさかAIそのものに、責任を取らせるわけにもいかないでしょう。

ーーAIはクビにされたところで、痛くも痒くもない(笑)。

杉谷先生:しかも、AIの中身はブラックボックスで、なぜその結論に至ったのかも不透明です。日常的にChatGPTを使う程度なら問題ないかもしれませんが、政治的な意思決定にAIを関与させるとなると、やはり慎重にならざるを得ません。そんなことを考えていたときに、ふと思い出したのが、星新一の『おカバさま』という短編です。

ーーはじめてきいた短編です。

杉谷先生:すごく簡単にいうと、AIの出す不可解な命令に、人々が右往左往するという話です。みんな「AIが言うなら正しいはずだ」と思い込んで、最後には「人間はこれから四足歩行で暮らせ」と言われて、それすら受け入れてしまう。でも実は、その時点でAIは故障していた、というオチなんです(笑)。

ーーまさにAI時代の寓話ですね。

杉谷先生:この話のポイントは、一度AIに判断を委ねてしまうと、それを疑うこと自体が難しくなる、ということではないでしょうか。もしAIの判断が誤っていたとして、それを誰がどうやって修正するのか。半世紀近く前に書かれた短編ですが、今読んでも非常に示唆に富んでいます。

ーーうーん、いろいろ考えさせられます……。

杉谷先生:とはいえ、政治や行政の現場でも、AIの導入はこれからますます進んでいくでしょう。だからこそ私たちは「どこからどこまでをAIに任せるのか」という線引きを、真剣に考えなければなりません。そのためには「私たちはどんな社会を目指すのか」「どんな価値観を大切にしていきたいのか」という議論が避けては通れないはずです。

ーーまずは「私たちがどう生きたいか」から出発しないといけないわけですね。

杉谷先生:そうです。たとえば、AIが存在するのは”事実”ですが、だから必ずしもAIを”使うべき”だとは言えないですよね。つまり「事実」からは「価値判断」を導けないんです。EBPMも同じです。データやエビデンスを使って、私たちはどんな社会をつくっていきたいのか。まずはそこから考えていく必要があると感じています。

エビデンスから、少し離れて。暮らしを丁寧に組み立てること

ーー今日お話しを伺って、あらためて私たちの社会が、本当に難しい局面にあることがわかってきました。ところで、ぐっと身近な話になるのですが、先生自身は、日々の生活のなかでデータやエビデンスをどれくらい意識していますか?

杉谷先生:ほとんど意識していません(笑)。だから占いも好きですし、タバコだって吸います。研究者としてはもちろんデータやエビデンスを重んじますが、生活者としての私は、また別の価値観で動いていると思います。

ーーちょっと意外でしたが、なんだか安心しました(笑)。では最後に、そんな先生にとって「暮らし」とはなんでしょうか?

杉谷先生:一番難しい質問かもしれないですね……。私は家にじっとしているのが苦手で、土日もなるべく外に出かけるようにしているんですよ。ミニシアターに行ったり、喫茶店で本を読んだり、バーでお酒を飲んだり。そういうときの自分って、日常のルーティンをこなしている自分とは、ちょっと違っていて。まあ、要するにカッコをつけている(笑)。でも、そういう時間が暮らしのハリになっている気もしています。

日常からちょっと離れたところにある楽しみも上手に見つけながら、日々を丁寧に組み立てていくこと。それが、私にとっては「暮らし」なのかもしれません。……まあ「丁寧に」なんて言いながら、家のなかはめちゃくちゃ散らかってるんですけどね(笑)。

「DoboX」で地形を見る