本屋をめぐる冒険#2|深夜の尾道で語り明かしたのは、「本を売る」という生き方のこと【全3回】

STANDARD BOOKSTOREの中川和彦さんと広島各地の本屋を巡る連載。今回訪れたのは、尾道市の夜を照らす古本屋「弐拾dB」です。店主の藤井さんと中川さんが、本屋という仕事について本音で語り合いました。

1961年、大阪府生まれ。1987年、父親が経営していた、百貨店の書籍売場を運営する会社を25歳で、引き継ぐ。2006年、「本屋ですが、ベストセラーはおいてません。」をキャッチフレーズに、雑貨販売やカフェを併設した『STANDARD BOOKSTORE(スタンダードブックストア)』を心斎橋にオープン。2020年、天王寺に移転。2023年6月に店舗を閉じ、現在新しい店のあり方を模索中。

「DoboX」で地形を見る

「本と本屋のこれから」を考えるために、STANDARD BOOKSTOREの中川和彦さんと広島各地の本屋を訪ね歩く本連載。

前回、広島市内での取材を終えたその足で、次に向かったのは尾道市です。夕食と短い休憩をはさんで、中川さんと再集合したのは夜の23時。

本屋好きであれば、ピンときた方もいるかもしれません。そう、これから向かうのは23時に営業を開始する一風変わった古本屋「弐拾dB」です。

どこか自由な尾道の街で、つくるのは「お客さんのため」の棚

さて、中川さん、夕食のときに飲んだお酒は、もう抜けましたか?

中川さん:うん、ぼちぼちね。でも、せっかくだからお店の周辺も散歩していきましょうか。

弐拾dBがあるのは、尾道でも古くから歓楽街としてにぎわってきたエリア。スナックや居酒屋の灯りを頼りに歩いていると、小さな電飾看板を見つけました。その先には、隠れ家のような古い一軒家が。そっとドアを開けると、店主の藤井さんが声をかけてくれました。

藤井さん:こんばんは。いまはちょうどお客さんもいないので、よかったら店内も見ていってください。

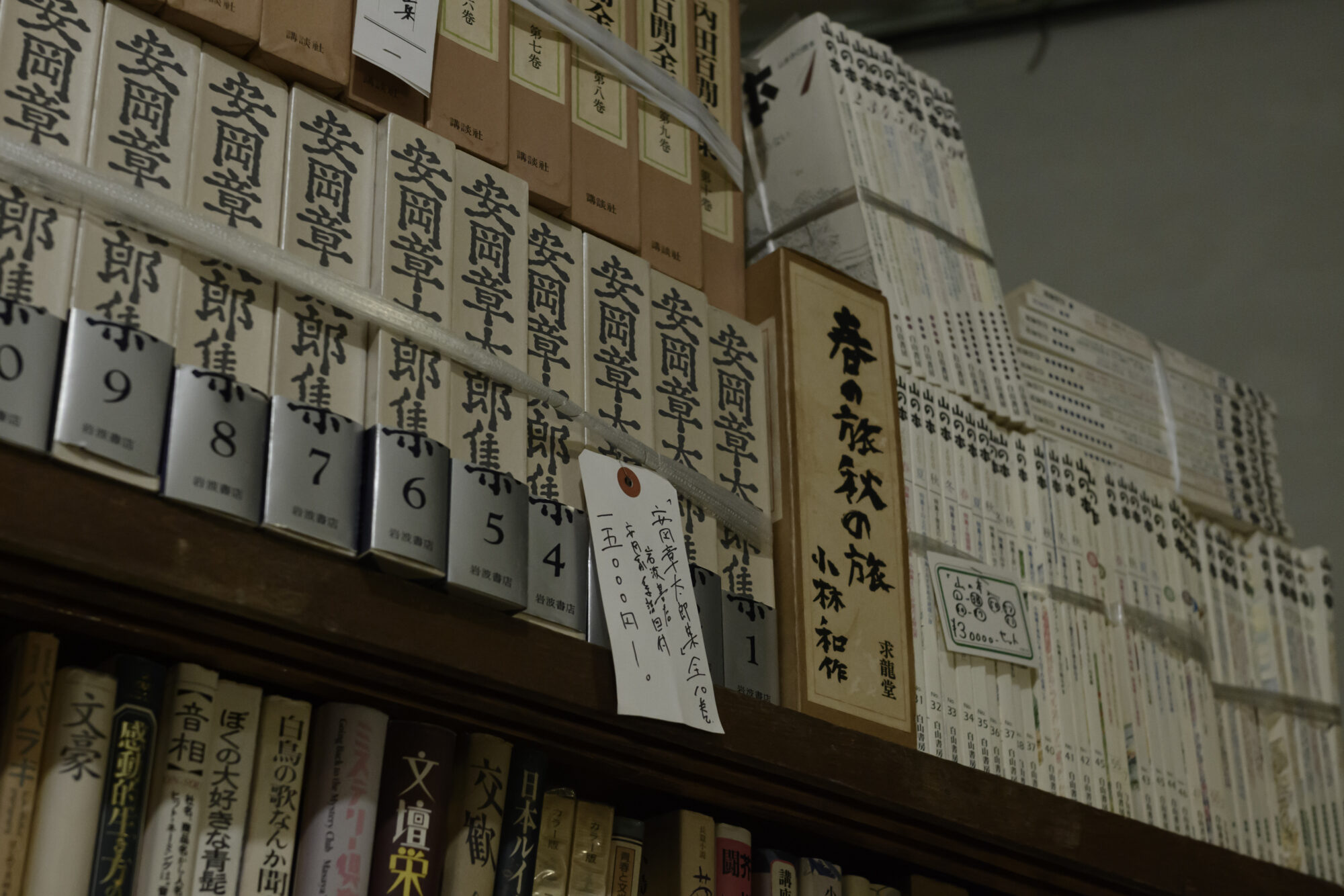

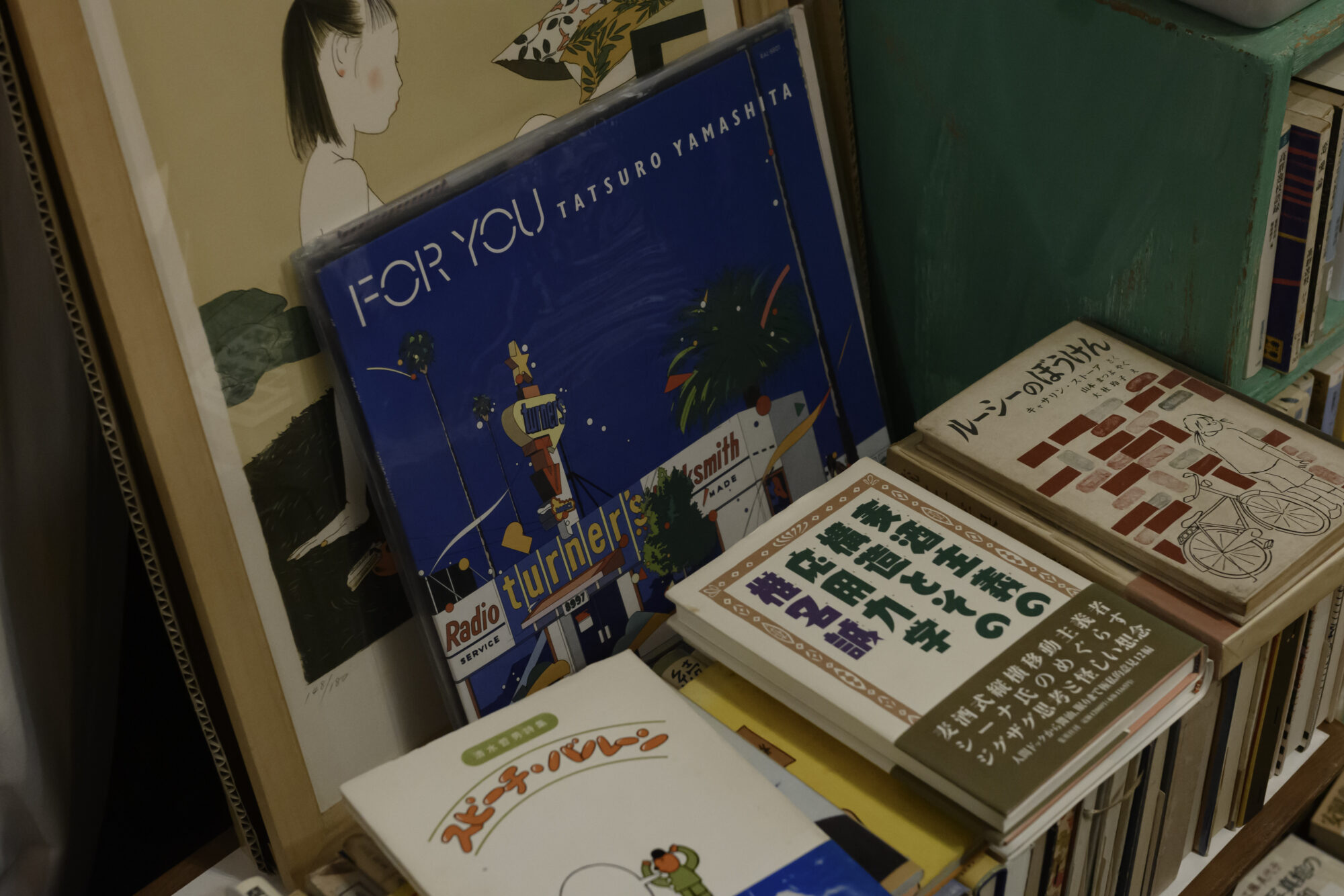

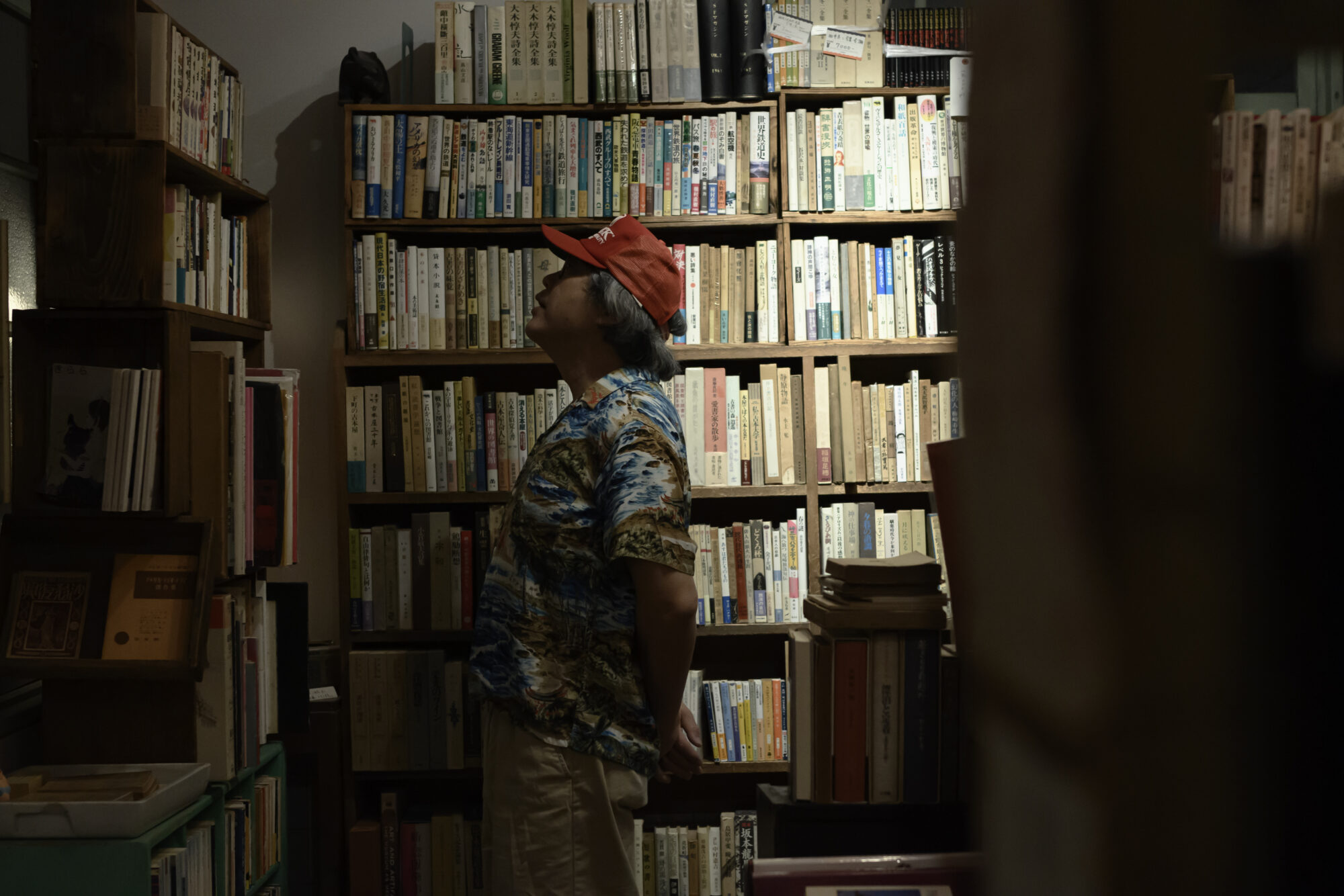

棚に並ぶのは詩集や文学全集、雑誌、絵本、リトルプレスなど。ジャンルもサイズもまちまちですが、そこには不思議な“秩序”のようなものがあります。まるで誰かの本棚を覗き込んでいるような――。店内は、そんな親密感で満たされていました。

中川さん:この本は、どういう基準でセレクトしてるんですか?

藤井さん:「こんな棚をつくろう」と思って本を仕入れているわけではなくて。とにかくお客さんのことを考えて本を選んでいったら、結果的にこういう本たちが集まってきた、という感覚です。

中川さん:ああ、それは新刊書店でも同じかもな。でも、藤井さん自身はどんな本が好きなの?

藤井さん:木下夕爾という詩人がすごく好きで。僕と同じ福山の出身なんですけど、文学を志して上京し、でも家業を継ぐために半ば仕方なく地元に戻り、それから終生福山を離れることなく、詩を書き続けた人なんです。そういう生き方に、ちょっと自分を重ねている部分もあるんだと思います。

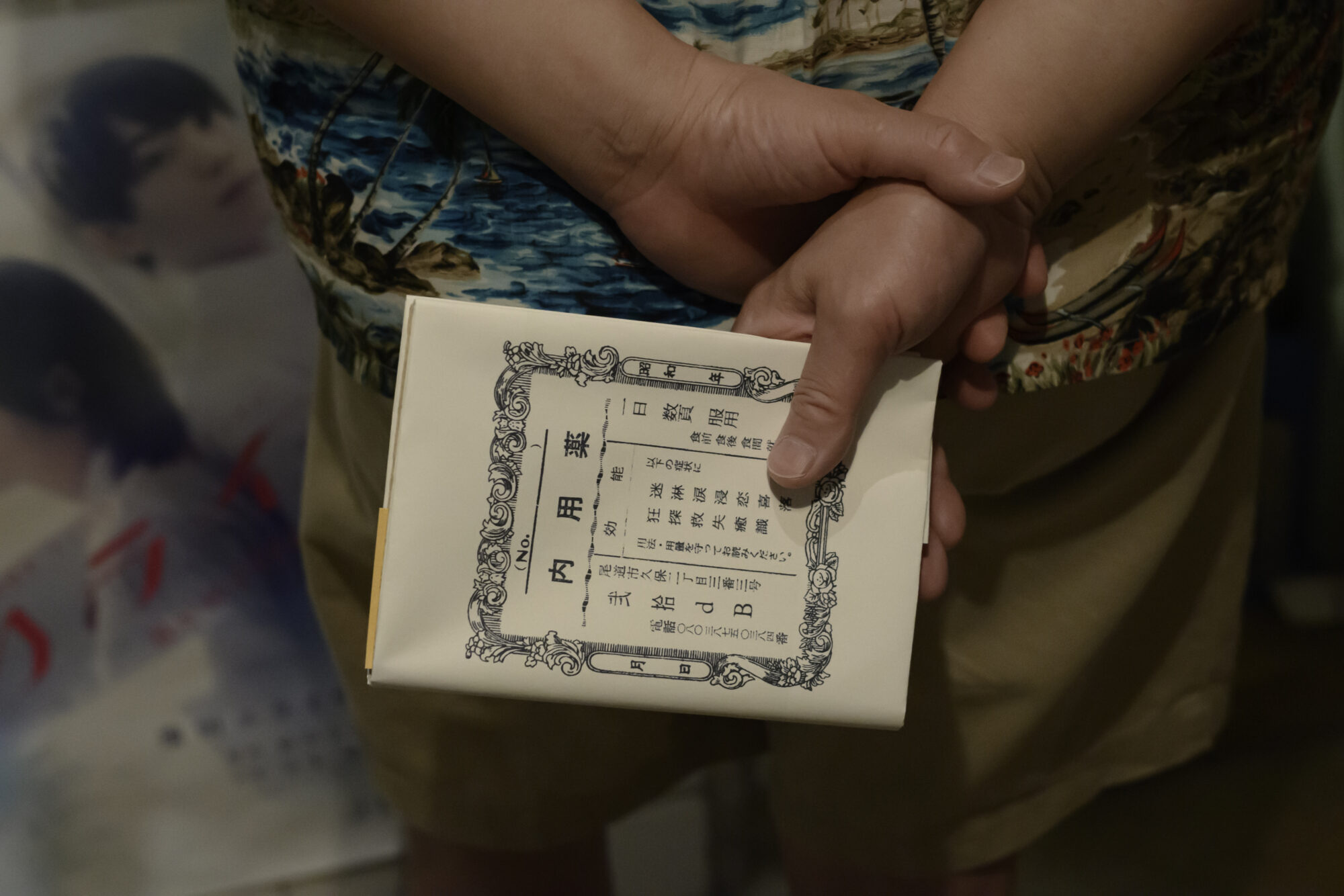

帳場に座りながら、ぽつりぽつりと言葉を紡ぐ藤井さん。その後ろには、何やら古めかしい薬袋やガラス瓶のようなものが並んでいます。

藤井さん:この建物は、もともと診療所だったんです。それを居抜きで使っていて、だから当時の道具なんかも結構残っているんですよ。この薬袋はブックカバーとして再利用したりもしています。

中川さん:よう聞かれることかもしれへんけど、なんでまた尾道で古本屋を?

藤井さん:僕は京都の大学で日本文学を勉強していたんですけど、卒業後は就職せずに、地元に戻ってきたんです。

中川さん:尾道じゃなくて、福山市の方に。

藤井さん:そうそう。でも、僕はもともと尾道っていう街が結構好きで。自分みたいな人間でも受け入れてくれるというか、なんかちょっと自由なんですよね。

中川さん:そういう街なんやね、ここは。

深夜にやってくるのは、それでも「紙の本」を愛する人たち

本棚の上に置かれたラジオからは、BGM代わりに毎日流しているというラジオ深夜便が。手紙を読むアナウンサーの穏やかな語りが、ふたりの会話にそっと重なりながら、静かに店内へと溶けていきます。

ふと中川さんが尋ねたのは、「どうして深夜営業なのか?」ということでした。

藤井さん:お店をはじめた頃は、それだけ食べていけるかわからなかったから「あなごのねどこ」というゲストハウスでアルバイトをしていて。そこの仕事が22時半までだったから、営業できるのが深夜しかなかったんです。古本屋が軌道にのって5年くらい前にバイトは辞めたんですけど、「深夜しか空いていない」というのがお店の“色”になっていると思ったので、営業時間はそのままにしています。

中川さん:なるほどなあ。ここらは飲み屋さんも多いし、飲んだ帰りにふらっと立ち寄る人とかもいるの?

藤井さん:たまに、ですかね。開店当初は飲み屋と勘違いされる人も多かったんですけど、最近は「あそこは古本屋ね」と地元のみなさんにも覚えてもらえて。あとは広島市や岡山市から、ドライブがてら車でいらっしゃるお客さんも多いですね。

そんな話をしていると、ちょうど一組お客さんがやってきました。どうやら、はじめて弐拾dBを訪れた方のようです。ふたりの会話もいったん中断。中川さんは、お店の奥の靴を脱いで上がるスペースで、じっくりと本棚を眺めています。

接客を終えて戻ってきた藤井さんに、編集部からもひとつ聞きたいことがありました。それは「電子書籍をどう捉えているのか」ということです。

藤井さん:僕は電子書籍をまったく読まないんですけど、古本屋としてもほとんど影響は感じてないですね。どんなにそれが便利でも、紙の本を求める人は確実にいる。ウチに来てくれているのは、そういう人たちだと思っているので。

中川さん:おれも「電子書籍のせいで紙の本が売れなくなる」っていう話しは、あんまりピンときてなくて。新刊書店には多少の影響があるのかもしれへんけど。

藤井さん:本の出版と流通って、少しずつ江戸時代みたいなかたちに戻っていくんじゃないかと思うんです。つまり、本屋が版元として本をつくって、それを自分たちで売っていく。京都の誠光社さんなんかは、まさにそうですよね。

中川さん:ほんまやな。考えてみたらひと昔前の方が、「もう本屋なんか無理なんちゃう?」と、騒いでた気がするわ。でもいまは俺自身、あんまりそうは思わんかな。

藤井さん:それに日本の印刷って、本当にレベル高いじゃないですか。写真集やアートブックなんかは、やっぱり紙じゃないと物足りないな、と思います。

中川さん、どうしてお店を閉めちゃったんですか?

実は今回の取材のために、中川さんが過去に受けたインタビュー記事を、何本も読み込んできたという藤井さん。そのなかで、どうしても気になったことがあると言います。

藤井さん:聞きたいことというか、言いたいことというか……。中川さん、なんでお店を閉めちゃったんですか? たしか天王寺のお店は3年くらいで辞めちゃいましたよね。

中川さん:やろうと思えば、もっと続けることはできたのかもしれへんけど……。でも、それだと自分の想像するお店とは違うものになってしまう気がして。こんなこと言うたら怒られるけど、ほんとはもうちょっと早く閉めたかったくらい。でも、クラウドファンディングでお金をもらっちゃったからね。

藤井さん:そこなんですよ。「なんでお金を集めておいて辞めちゃうの?」って。

中川さん:うん、そう思ってる人、多いんちゃうかな。「なんや、あいつ!」って。

藤井さん:いまはネットを中心に本を販売されているみたいですけど、また実店舗をやればいいいのに、と僕は勝手に思っていて。やろうと思えば、小さくでもお店はできるじゃないですか。

藤井さんのまっすぐな問いかけに、しばし考え込む中川さん。ひとつひとつ言葉を探すように、ゆっくりと口を開きました。

中川さん:自分のなかでは、弟の存在がすごく大きいんですよ。STANDARD BOOKSTOREをはじめる前、親父がやっていた本屋を引き継いだ頃から、弟とずっと一緒にやってきて。あいつがどう思っているかは正直わからんけど、おれにはどうしても「この仕事に弟を巻き込んでしまった」みたいな感覚があって。

藤井さん:弟さんとふたりで経営されてたんですね。

中川さん:そうそう。だから、ひとりで食ってく分には、贅沢せえへんかったら本屋で十分やっていけると思うんだけど。でも本屋の仕事で、ふたり分の食い扶持を稼ぐとなると……。どういうかたちがいいのか、それがまだ見えなくて。

藤井さん:お金のことって、いろいろ難しいとは思うんです。たしかに本屋を続けることは難しいけれど、はじめること自体はお金がなくてもできるじゃないですか。僕なんか、このお店をはじめたときは、貯金なんて10万円もなかったですよ。

中川さん:そうやねえ。いい物件を借りなくても、お店はできるしね。

消去法でも方便でも。死ぬまで続けていけたら、それでいい

本を売るというシンプルな営みのなかに、暮らしがあり、迷いがあり、決意がある。ふたりの言葉から、そのリアルな重みが、ひしひしと伝わってきます。

ふと時計を見上げると、時刻は0時を回っていました。

今度は中川さんが、藤井さんのこれからについて尋ねます。

中川さん:藤井さんは、これからやりたいことってある?

藤井さん:やってみたいことはいっぱいあるんですよ。こんな本をつくりたい、とか。でも、古本屋としての目標は「死ぬまで続ける」ってことだけですね。

中川さん:めっちゃシンプルやん。

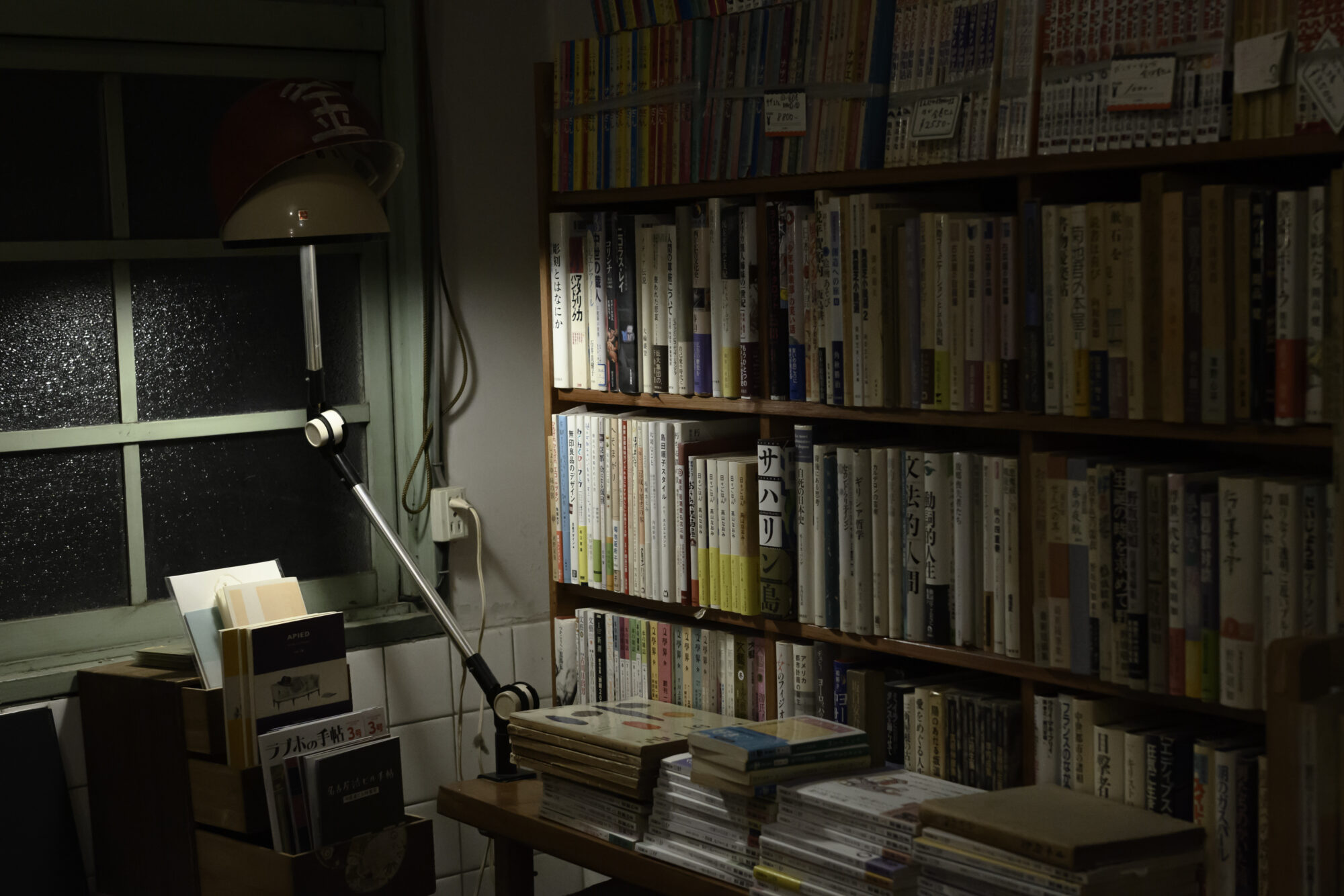

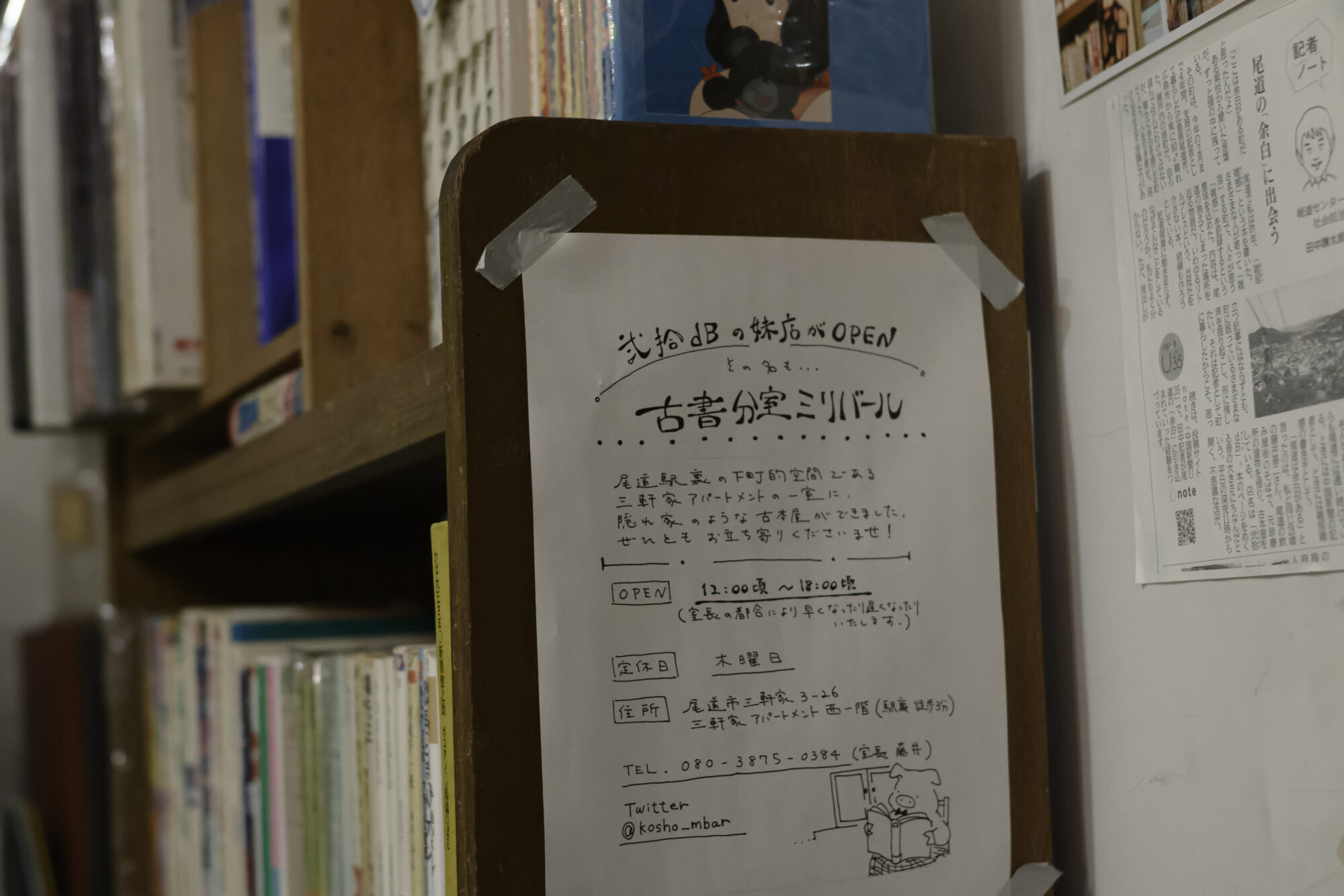

藤井さん:いまはこのお店のほかに、駅のすぐ裏で「ミリバール」っていうお店もやってるんです。そっちは昼営業のお店なんですけど。

中川さん:え、かけもちでやってんの?

藤井さん:そうですね。昼から18時まではミリバールを開けて、いったん家に帰ってメシを食って、こっちは23時から。帰宅はだいたい4時過ぎですね。

中川さん:それ、死ぬまで続けんの?

藤井さん:そうできるし、そうしたいと思っています。お店って、もう自分だけのものじゃないですから。

中川さん:耳が痛いわ……。

藤井さん:ほんとですよ!

中川さん:でも最初にも聞いたけど、藤井さんは昔から古本屋になりたかったわけでもないんやろ?

藤井さん:そうですね。古本屋っていうのは、「生きるための方便」みたいなものなんですよ。僕は就職もしなかったし、できなかった。大学生の頃は研究者になりたかった時期もありますけど、いま考えるとそれも「逃げ」だったのかなって。それで尾道にきて、この物件に出会って、古本屋をはじめた。言っちゃえば、消去法なんです。

中川さん:おれも似たようなもんかもな。でも、古本屋をやってて、しんどいと思ったことってない?

藤井さん:一度もないです。ほんとは毎日でも開けたいくらい。おもろいですから。

中川さん:おもろなかったら続けられへんよね。おれもちょっとがんばってみようかな。今日はどうもありがとう。

取材後、「もしお酒が好きなら」と藤井さんが教えてくれたバーに立ち寄った編集部一行。グラスを片手に中川さんが、「昔の文学青年みたいな若者やったねえ」と、ぽつりとつぶやきます。

ふたりの「本屋」が本音で交わした言葉を思い返しながら、尾道の夜は静かに更けていきました。

「DoboX」で地形を見る